バイオ・機械等技術系企業法務 ヘルスケア スタートアップ

研究開発型スタートアップ・大学発スタートアップのための知財・契約戦略【第1回】

Contents

1 はじめに

大学発スタートアップを含む研究開発型スタートアップは、有望な技術シーズを持ち大きく成長する可能性を秘めています。

一方、研究開発型スタートアップ(以下長いので「研究開発型SU」といいます)特有の事情として、① 研究開発やその後の事業化に際して、大企業や大学との間での技術提携(共同研究開発等)・事業提携(ライセンス契約、共同事業契約、販売契約等)を行うことが必須である、② 研究開発に多額の資金を要し深く長い赤字を掘る必要性があるため外部投資家から資金調達を受けるニーズが高いという特徴があります。

いずれの特徴との関係でも、研究開発型SUが自らの技術シーズ・知的財産を生かしつつ確実に生き残り、成長するためには、自らの強みを生かし大企業や大学、投資家としたたかに契約交渉をしなければなりません。

そこで、「研究開発型スタートアップ・大学発スタートアップのための知財・契約戦略」というテーマで何回かにわたって記事を連載していきます。

まず、大きな流れとして研究開発型SUが大企業や大学との間で技術提携・事業提携を行う際の基本的な事項について網羅的に解説します。全体像をつかんでいただくことが目的です。

次に、契約の全体像を概観した上で、実際の契約書雛形をもとに、研究開発型SUが契約締結交渉を行う場合に、どこを譲ってどこを譲ってはならないのかについて契約書の条項ごとに具体的・実践的に細かく解説をします。

最後に、法人設立に始まり、研究開発型SUが投資家から資金調達をする際のポイント、及び近時、研究開発型SUにとって重要な交渉ポイントとなっている、大学との間のライセンス契約における新株予約権の戦略的な活用について説明をします。

2 研究開発型SUの知財・契約戦略におけるポイント

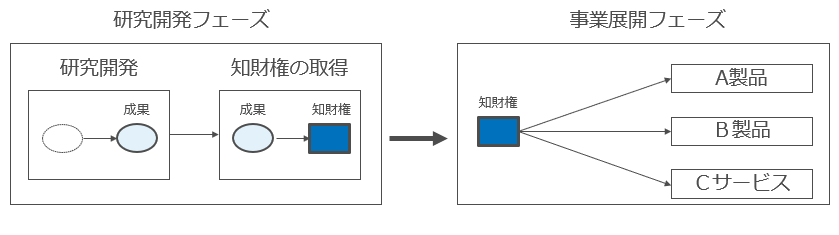

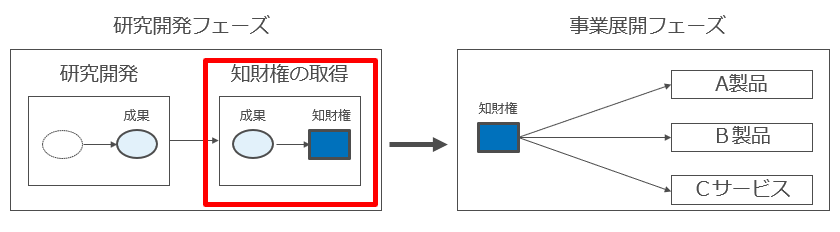

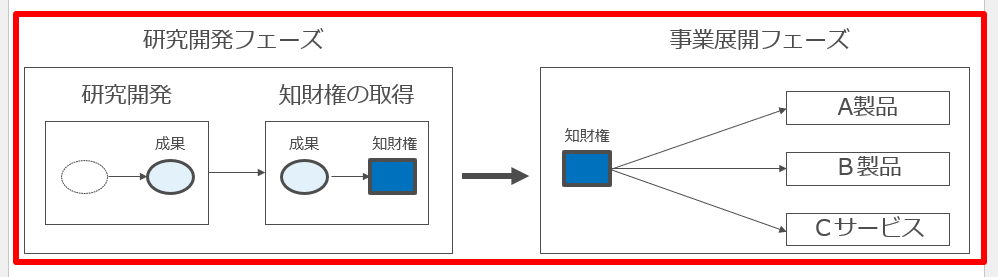

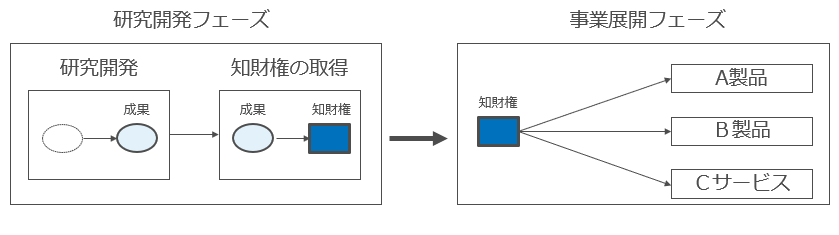

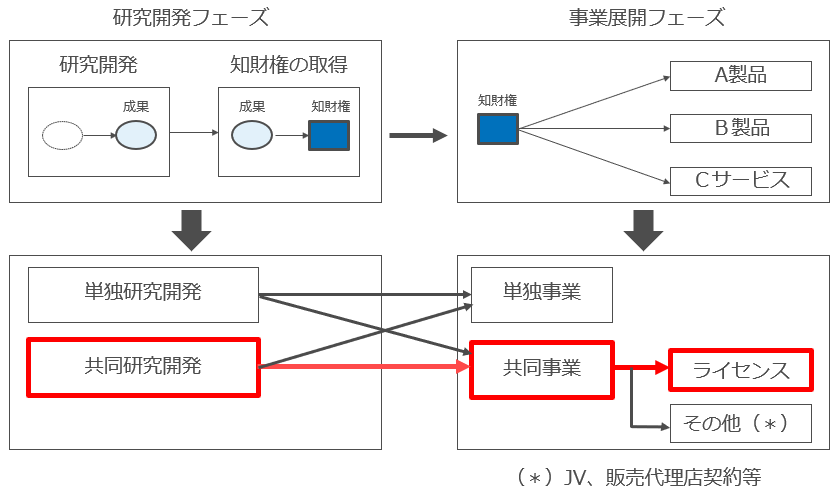

研究開発型SUのビジネスは「研究開発フェーズ」と「事業展開フェーズ」に分かれます。

「研究開発フェーズ」においては、研究開発を行い、その結果得られた研究成果(知的財産)について、知的財産権(特許権・著作権等 )を取得します。そして、その後の「事業展開フェーズ」においては研究開発フェーズで得られた知的財産権を利用して独占性・排他性を確保しながら製品販売やサービス提供を行っていきます。

なお、「研究開発フェーズ=売上が生じない」「事業展開フェーズ=売上が生じる」ということではありません。研究開発フェーズにおいて共同研究や受託研究を行うことでSUは売上を得ることができますし、特に、創薬分野・バイオ分野では、SUと企業との間の共同研究において一定の成果が生じた際にSUが大きなマイルストーン報酬を支払って貰う契約も多く、SUにとって重要な収入源となっています。

このようなビジネスを行う研究開発型SUの知財・契約戦略におけるポイントは「事業化を見据えた強い知的財産権の取得・保有」と「合理的な条件での他者とのアライアンス」の2つです。

(1) 事業化を見据えた強い知的財産権の取得・保有

研究開発型SUのビジネスが知的財産権をベースにしている以上、この点は強調してもしすぎることはないほど重要です。

これは、研究開発型SUが単独研究の成果について出願する際や、大学・企業との共同研究の成果について、自らが単独出願をするのであれば当然のことです。また、研究開発型SUが大学と共同研究を行い、当該成果を大学が単独出願したうえでSUがそのライセンスを受けることを想定するのであれば、強い権利になるようにSUが当該出願に強く関与する必要があるということを意味しています。

実は、この点に関する背景には、大学単願特許の内容が不十分との問題意識があります(論文発表前の早期の出願、事業化という観点からのカバー範囲が不十分、外国出願していない等)。

そこで、例えば、大阪大学では、論文発表の前に大学単独で特許出願を行った後、外国出願までにスタートアップをはじめ企業を見つけ、事業化に向けた知財戦略を企業とともに策定するなど、早期段階での企業との協業を進めています。

【参考資料】

スタートアップ・大学を中心とする知財エコシステムの強化に向けた施策の方向性(令和4年4月28日スタートアップ・大学を中心とする知財エコシステムの在り方に関する検討会)のP6

この「事業化を見据えた強い知的財産権の取得・保有」の部分については、研究開発型SUの場合、主として特許出願をどのような内容で行い、どのように権利化していくかという問題であり、弁理士さんの専門領域です。具体的な出願戦略は、各技術領域(ライフサイエンス、バイオ、機械、AI等のソフトウェア)によって全く異なりますので、STORIA法律事務所の場合、各技術領域に強い弁理士さんと協力しながら対応しています。

(2) 合理的な条件での他者とのアライアンス

次に、リソースに限りがある研究開発型SUにとって、研究開発や事業展開を全て単独で行うことは現実的に不可能ですし、かつ単独では研究も事業も十分にスケールしません。そのため、研究開発型SUにとっては、いずれのフェーズでも第三者とのアライアンスが必要不可欠となります。

そして、第三者とのアライアンスの条件はすべて「契約」によって決まるため、研究開発型SUは、契約条件をタフに交渉し、自社にとって有利な契約を締結する必要が極めて高いということになります。

(3) まとめ

このように、研究開発型SUにとって「事業化を見据えた強い知的財産権の取得・保有」と「合理的な条件での他者とのアライアンス」の2つはいわば車の両輪であり、どちらが欠けても大きく成長することはできません。

■ 参考 研究開発型SUに対する投資家の目

みずほ情報総研株式会社「ベンチャー企業が適切に評価されるための知財支援の在り方に関する調査研究報告書」(平成31年3月)によると、VCがSUに対する投資判断の際の必須条件として設定する項目として、大学等に帰属されている権利について譲渡、もしくは専用実施権を受けているかが約6割と最も多い。

他にも、「ビジネスモデルの範囲をカバーする権利を取得できているか」「他者の参入排除できる権利を取得できているか」「コア技術に関する権利の無効化リスクがないか」「大学等とのライセンス契約条件が適切か」「他社に権利侵害された場合に権利を行使できるか」等の項目について約4~5割のVCが重視している。

いずれのポイントも、本文で述べた「事業化を見据えた強い知的財産権の取得・保有」と「合理的な条件での他者とのアライアンス」に関連していると言えよう。

3 SUの共同研究開発・事業提携の流れと契約の関係

(1) 事業展開・研究開発×単独・共同の4つのパターン

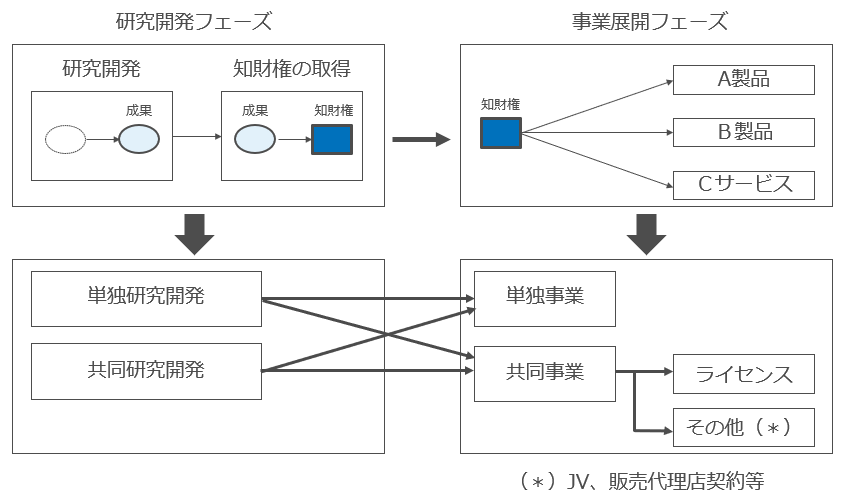

先ほど説明したように、研究開発型SUのビジネスは大きく分けて「研究開発フェーズ」と「事業展開フェーズ」に分かれます。

この「研究開発フェーズ」と「事業展開フェーズ」は、SU単独で行われる場合もありますし、SUが他者と組んで行われる場合もあります。

具体的には、「研究開発フェーズ」を単独で行う場合には単独研究開発になりますし、共同で行う場合には共同研究開発とになります。一方、「事業展開フェーズ」を単独で行う場合には単独事業になりますし、第三者と共同で行う場合には共同事業ということになります。

このうち、共同事業にはいくつかのパターンがあり、1つの典型例は「ライセンスビジネス」です。研究開発型SUの場合、SU(ライセンサー)が知財権を保有したうえで、大企業(ライセンシー)にライセンスを行い、当該ライセンシーが当該知的財産権を実施して製品の製造やサービスの提供を行い、SU(ライセンサー)はライセン料収入を得る、というパターンが典型例です。

もちろん、共同事業の形態はライセンス契約に限られるものではなく、たとえばジョイントベンチャー(JV)や、知的財産権を保有するSU自らが製品の製造やサービスの提供を行い、大企業がそれらの製品・サービスの販売拡大を行うパートナー(販売代理店等)としての役割を果たすというビジネスモデルもあります。

このように「研究開発フェーズ」×「事業展開フェーズ」と「単独」×「共同」で2種類×2種類の4種類の組み合わせがあることになります。

今回の連続記事では、この4種類の組み合わせのうち「共同研究開発」×「共同事業」を対象とし、さらに、「共同事業」の中でも研究開発型SUで採用されることが多い「ライセンスビジネス」にフォーカスして解説をしていきます。

(2) フェーズと契約の関係

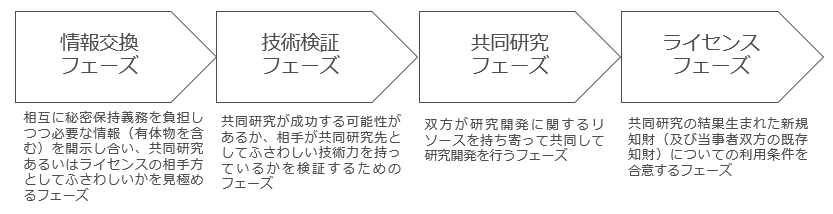

このように「共同研究開発」→「ライセンスビジネス」という流れのビジネスを行う場合、具体的には以下の各フェーズに沿って進めることがほとんどです。

また、これらの各フェーズに関して締結される契約として、NDA、PoC契約、共同研究契約、ライセンス契約があります。

フェーズの流れや、各フェーズに関して締結される契約が4種類あることはご存じの方が多いと思います。

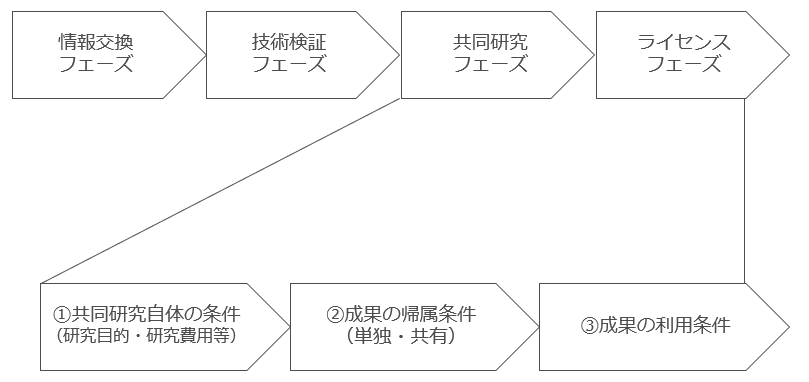

しかし、重要なのは「「フェーズ」と「契約書のタイトル」は一致していない」ということです。

この点は、あまり知られていませんが非常に重要なポイントです。

具体的に説明していきます。

① 一般的なイメージ

一般的なイメージは、「「フェーズ」と「契約書のタイトル」は一致している」ではないでしょうか。

つまり、情報交換フェーズではNDA、技術検証フェーズではPoC契約、共同研究フェーズでは共同研究契約、ライセンスフェーズではライセンス契約をそれぞれ締結する、というイメージです。

これは必ずしも間違いではありません。

特に情報交換フェーズでNDA、技術検証フェーズでPoC契約を締結するのはその通りなのですが、より重要な後半段階(共同研究フェーズ・ライセンスフェーズ)においては、実は「フェーズ」と「契約書のタイトル」は必ずしも一致しません。

そのため、以下のような誤解がよく生じます。

・ 相手から「共同研究契約」というタイトルの契約書を提示されたが、共同研究に関することしか書いていないだろうから、共同研究の条件(研究テーマや研究費の負担など)さえチェックしておけば大丈夫だろう。

・ 「共同研究契約」というタイトルの契約書だから、研究成果の知財権がどちらに帰属するかについては『別途協議』とするしかないだろう。

② 共同研究フェーズ・ライセンスフェーズにおいては、「フェーズ」と「契約書のタイトル」は必ずしも一致しない

共同研究フェーズ・ライセンスフェーズにおいては、「フェーズ」と「契約書のタイトル」は必ずしも一致しない、ということの意味をもう少し掘り下げて説明します。

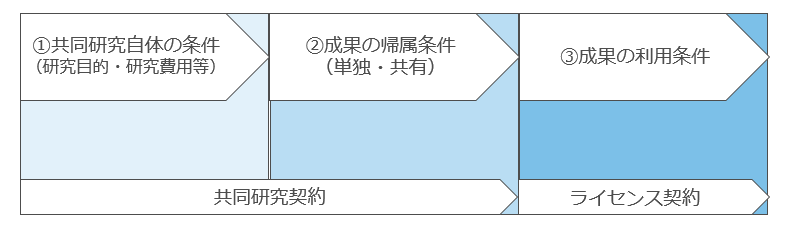

共同研究フェーズ・ライセンスフェーズにおいて合意される(契約の対象となる)事柄は、大きく分けて以下の3つです。

① 共同研究自体の条件(研究目的・研究費用等)

② 成果の帰属条件(単独・共有)

③ 成果の利用条件(バックグラウンドIP1バックグラウンドIPとはなにか、については後ほど説明しますの利用条件も含む、以下同じ)

③ 最も多いパターン(分離型パターン)

そして、これらの①~③の事柄をどの契約において合意するかについては様々なパターンがありますが、一番多く見られるのは以下のパターンではないかと思います。

これは「共同研究契約において、①共同研究自体の条件、及び②成果がどのように帰属するか(単独帰属か共有か)を予め定める。」→「共同研究の結果、成果が生じた場合には、共同研究契約で定めたとおりの内容で帰属が決まる。」→「③当該帰属が決まった知財の利用条件についてライセンス契約を締結する。」というものです。

成果物の帰属条件は共同研究契約で合意するが、成果物の利用条件についてはライセンス契約で合意するという点が最大の特徴です(「帰属条件」と「利用条件」を分離して合意するという意味で、以下このパターンを「分離型パターン」と呼ぶことにします。)。

研究開発型SUが共同研究契約を締結することが多い、大学の共同研究契約書雛形は、通常はこの「分離型パターン」を採用しています。

たとえば、京都大学の共同研究標準契約書は、第7条に以下のような条項があります(「甲」は大学、「乙」は相手企業です)。

第7条(特許権等の帰属)

1 甲及び乙は、本研究成果として発明が生じたときは、速やかに、相手方に対し、その内容を付して通知しなければならない。当該発明に係る特許権及び特許を受ける権利(以下「本特許権等」という。)の取扱いは、次の各号のとおりとする。

① 甲又は乙の本研究担当者等が単独で当該発明を行った場合には、本特許権等は、当該甲又は乙の単独所有とする(以下「本単独特許権等」という。)。

② 甲及び乙の本研究担当者等が共同で当該発明を行った場合には、本特許権等は、甲及び乙の共有とする(以下「本共有特許権等」という。)。(以下略)

2 略

この条文は「②成果がどのように帰属するか(単独帰属か共有か)」について定めた条文でして、具体的内容としては「単独発明に基づく特許権等は単独保有、共同発明に基づく特許権等は共有」という内容となっています。

一方、同契約第9条には、共有特許権等の利用条件について以下のような条項があります(下線部分は筆者)。

第9条(共有特許権等の取扱い)

1 乙は、本共有特許権等の取扱いについて、その出願前に、甲に対する通知により次の各号のうちいずれか一つを選択する。なお、乙は、当該選択後、甲の同意を得た上で、他の選択へ変更することができる。甲は、正当な理由なく当該同意を留保しない。

① 有償譲受:甲及び乙が合意をしたときは、乙又は乙が指定する第三者は、有償で甲の持分の全部を譲り受け、以後、乙の本単独特許権等として取り扱う。

② 独占的実施:乙は、本共有特許権等を、甲乙が別途合意する対価にて、独占的に実施することができ、甲は第三者に実施許諾を行わない。

③ 非独占的実施:乙は、本共有特許権等を、無償にて非独占的に実施することができ、甲は、事前に乙の意見を聴取し斟酌した上で、乙の同意なく、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。当該実施許諾の対価は、当該本共有特許権等の持分に応じて甲及び乙に配分される。

2 乙が、前項第2号の独占的実施又は前項第3号の非独占的実施を選択した場合、次の条件が適用される。

① 甲及び乙は、本共有特許権等を共同で出願し、出願等の費用(特許庁、裁判所等の機関又は外部の弁理士等の外部専門家に対し支払われる、本特許権等の出願等に要する費用)は乙が負担する。

② 乙は、甲の同意なく、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。当該実施許諾の対価は、当該本共有特許権等の持分に応じて甲及び乙に配分される。なお、乙は、甲の同意を得た場合、金銭以外の対価であっても当該許諾をすることができる。

③ 乙の子会社による実施、及び乙又は乙の子会社の事業のための第三者による製造(乙又は乙の子会社が納入(部材購入による場合を含む。)を受ける範囲での製造に限る。)は、乙の実施として取り扱われる。

3 略

一見、この条文は共有特許権の利用条件について規定している、その意味で分離型パターンではなく、後述する一体型パターンではないかと思われる方がいるかもしれません。

確かに、事業者側が共有特許権について、「有償譲受」「独占的実施」「非独占的実施」のいずれかを選択できると定めているという点においては、共有特許権の利用条件について一部規定はしているのですが、事業者側(特に研究開発型SU)にとって重要な選択肢である「有償譲受」「独占的実施」の具体的条件については結局「別途合意」することが必要となっています。

したがって、共同研究契約の締結とは別に、当該「合意」(契約)が成立しなければ、「有償譲受」も「独占的実施」もできないことになり、やはりこの契約書は分離型ということになります。

大学の共同研究契約雛形は、私の知る限り、全ての雛形が分離型となっています。

④ 一体型パターン

共同研究フェーズ・ライセンスフェーズにおける、「フェーズ」と「契約」の組み合わせのうち最も多いのは先ほど紹介した分離型パターンですが、最近は異なる組み合わせも、少しずつではありますが増えています。

それは「共同研究契約において、①共同研究自体の条件、②成果がどのように帰属するか(単独帰属か共有か)、及び③共有知財についての双方の利用条件を全て合意してしまう」というものです(以下これを「分離型パターン」と対比する意味で「一体型パターン」と呼ぶことにします)。

分離型パターンと比較すると、共同研究契約締結の時点で、「成果の帰属」だけではなく、「成果の利用条件(バックグラウンドIPの利用条件も含む)」も合意・確定しているという点が特徴です。

この「成果の利用条件」とは、具体的には独占・非独占やサブライセンス可否、ライセンスフィーの内容を指します。

これらの条件は、分離型パターンですとライセンス契約で合意しますが、これを前倒しして共同研究契約締結の時点で全て合意・確定してしまおうという発想が一体型パターンです。

この一体型パターンを採用しているのが、「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書」「大学・大学発ベンチャー」の共同研究開発契約書です。

同契約書の7条は以下のような内容になっています。

(知的財産権等の帰属および成果物の利用)

第7条 本単独発明にかかる知的財産権は、その発明等をなした当事者に帰属するものとする。甲は乙に対し、甲の単独発明の実施をすることを、また、乙は甲に対し、乙の単独発明を実施することをそれぞれ許諾する。許諾の条件は別途協議の上定める。

2 本発明(引用者注:共同発明のこと)にかかる知的財産権は、甲乙の共有とする。共有持分の割合は、本発明の創出にあたっての寄与度に応じて決定するものとする。ただし、甲は、乙に対し、甲の新株予約権●個を対価として、乙の共有持分の全部を買い取ることができるものとする。

3 略

4 本契約の有効期間中、乙は、本発明にかかる特許権の権利存続期間満了までの間、本発明を自ら実施せず、また、甲以外の第三者に対し、本発明の実施許諾を行わないものとする。ただし、甲が正当な理由なく●年間本発明を実施しなかった場合にはこの限りではない。

5 本契約の有効期間中、甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、第三者へ本発明の実施許諾を行うことができるものとする

6 前項の場合、甲は、乙に対し、当該第三者への許諾により得られたライセンス料の●%(以下「乙ライセンス報酬」という。)を支払うものとする。ただし、本条2項ただし書に基づき、甲が乙の共有持分を買い取った場合には、同支払義務は発生しないものとする。

7 以下略

このうち、7条1項・2項が知的財産権の帰属についての条項になっています(具体的内容は、先ほどの京大の雛形と同様「単独発明に関する知財は単独帰属」「共同発明に関する知財は共有」)。

ここまでは分離型パターンとその内容を含め同一です。

一方、7条4項、5項、6項は、共有知財の利用条件について具体的に定めています。

すなわち、まず7条4項において、SUが共有知財を独占的に実施できる(大学は自己実施しないし、SU以外の第三者にライセンスもしない)ことが明記されています。この点についての対価について定めがないことから、いわゆる不実施補償は発生しません。

次に7条5項ではSUにサブライセンス権があることが定められ、同6項では同サブライセンスにより生じたライセンス料の支払義務が定められています。

先ほど紹介した京大の雛形(分離型パターン)では、SUが共有知財を独占的に実施するためには「別途対価について合意」する必要がありましたが、このモデル契約では別途合意することなく、SUによる独占的実施権が認められており、一体型パターンであると評価できます。

一体型パターンの最大のメリットは、研究成果を利用しようとする側(大学とSUの共同研究契約であればSU側)にとって、共同成果の利用条件が合意済みであり、スムーズに共同成果の利用開始ができる、という点です。

共同研究の結果、非常に価値が高い共同成果が生まれたとしましょう。

この場合、当然のことながらSU側は、当該成果を独占的かつ合理的なライセンスフィーで、できるだけ早く利用開始したい訳ですが、分離型パターンだと、共同成果やバックグラウンドIPの利用条件について改めて交渉・合意する必要がありますので時間がかかりますし、場合によっては合意できない(合意できなければ共同成果を利用することは当然できません)というリスクもあります。

一方、一体型パターンの場合は、共同成果が発生した時点において、すでに利用条件についての合意が成立していますので、スムーズに利用を開始することができます。

この点が一体型パターンの最大のメリットです。

また、一体型パターンのもう1つのメリットとして、共同知財の利用条件さえきちんと合意できれば、共同知財の帰属条件についての交渉の重要度・難易度が相対的に下がる、という点があります。

大企業・SU間の共同研究契約交渉においては、知財の帰属に関する交渉が非常に難航しますし、大学・SU間の共同研究契約交渉においては、知財の帰属については先ほどの京大の例のように「単独知財は単独保有、共同知財は共有」で合意するのが通常であり、その内容を変更することは容易ではありません。

分離型の場合、知財の利用条件を共同研究契約締結時点では合意しませんので、どうしても「優れた共同成果が生み出されたにも関わらず、自社が独占的に利用できない」というリスクを内包しています。そのリスクを完全に排除するためには、共同研究契約締結時点で共同成果の帰属について「自社に単独帰属させる」という条項を必ず勝ち取らなければならないことになります。

一方、一体型の場合、合意した利用条件で利用できることが保証されているため、「優れた共同成果が生み出されたにも関わらず、自社が独占的に利用できない」というリスクがなく、知財の帰属にそこまでこだわらなくてもよいことになります(もちろん、自社単独帰属とできればベストですが)。

もちろん、一体型にはデメリットもあります。

まず協議・合意すべき事項が増えますので、単純に共同研究契約の交渉に時間がかかります。

また、一体型は、「まだどのような成果が生まれるかが判らない段階」でライセンス契約を締結することを意味しているので、たとえば、高すぎるライセンスフィーを設定してしまった場合に事業展開における利益率が低くなるなどのリスクもあります。

その意味で、一体型を採用する場合には、研究・開発フェーズ後の事業展開フェーズから逆算し、当該事業展開に必要な知財の帰属・利用条件を共同研究契約において定めることが重要となります。もっとも、最終的には経済的合理性がなければ共同成果を利用しないという選択肢はある(利用義務があるわけではない)ので、致命的なリスクではないと思われます。

⑤ まとめ

ここまでを簡単にまとめると以下のとおりとなります。

・ 「フェーズ」と「契約書のタイトル」は必ずしも一致していない。

・ 今、締結しようとしている契約がどこをスコープにしているのか(共同研究の条件・成果物の帰属・成果物の利用条件)を見極めること。契約書のタイトルに惑わされない。

・ 契約締結交渉に時間はかかるが、早い段階(共同研究契約締結の段階)で、成果物の帰属及び利用条件についても合意する一体型パターンの方が、結局、後の事業展開が楽になることが多い。もっとも、その場合、事業展開から逆算し、当該事業展開に必要な知財の帰属・利用条件を共同研究契約において定めることが重要となる。

■「バックグラウンドIP」について

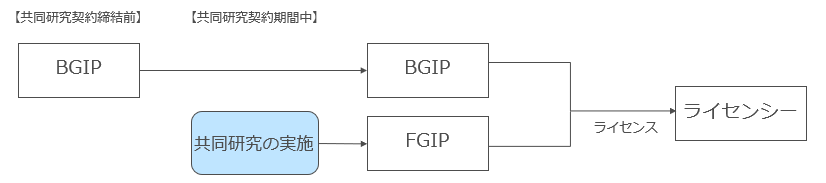

バックグラウンドIP(BGIP)とは、「共同研究契約の当事者が共同研究契約締結前から保有していた知的財産権(及び共同研究契約締結後に共同研究とは関係なく取得した知的財産権)」のことをいいます。

「バックグラウンドIP」がある以上は「フォアグラウンドIP(FGIP)」もあるのですが、これは「共同研究契約の当事者が共同研究の実施により得た(発明した)知的財産に関する知的財産権」のことを言います(単独発明の場合も共同発明の場合もあります)。

で、なぜBGIPのことが問題になるかというと、「共同研究契約→ライセンス契約」のパターンにおいては「FGIP」だけでなく「BGIP」もライセンスの対象とする必要があることが多いからです。

「共同研究契約→ライセンス契約」のパターンですと、当該共同研究で生み出された知財権(=FGIP)のライセンスだけが問題になるように考えがちですが、実際には「FGIPを実施するためには必然的にBGIPを実施する必要がある」などの関係にあることが多く、むしろBGIPのライセンスの方がライセンシーにとって重要であることもあります。

4 研究開発型SUのアライアンスの3つのパターン

以上、研究開発型SUが各フェーズで締結する契約の概要について説明をしてきましたが、研究開発型SUは誰とどのようにアライアンスを組んで共同研究やライセンスビジネスを行っていくのでしょうか。

実は、研究開発型SUのアライアンスは以下の3つのいずれか(あるいはその組み合わせ)がほとんどではないかと思います。

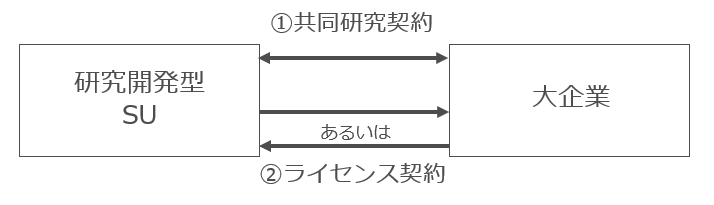

(1) パターン1

① 研究開発型SUが大企業との間で1対1の共同研究を行う

② 共同研究の結果生じた新規知財(FGIP)及びBGIPについて、SU→大企業へのライセンス、あるいは大企業→SUへのライセンスを行う

というパターンです。

大学が登場しないパターンでして、「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書(新素材編)ver2.0」の「共同研究開発契約」はこのパターン1に関するものです(以下このモデル契約を単に「モデル契約」といいます。リンクは全て同一なので以下省略。)。

(2) パターン2

① 大学の既存知財について研究開発型SUがライセンスを受ける。

② 当該既存知財権を用いて研究開発型SUが大企業との間で共同研究を行う。

③ 共同研究の結果生じた新規知財について、SU→大企業へのライセンス、あるいは大企業→SUへのライセンスを行う。

というパターンです。

②③部分はパターン1そのものですので、パターン2は、パターン1に入る前に大学との間で①のライセンス契約を締結する点が特徴です。

モデル契約書(大学編)・大学・大学発ベンチャー「ライセンス契約」は①のライセンス部分の契約で、モデル契約書(新素材編)ver2.0「共同研究開発契約」は②③の部分に関する契約です。

①のライセンス契約、すなわち「研究開発型SUと大学との間のライセンス契約」は、その後の研究開発型SUの成長を基礎付ける、極めて重要な意味を持つ契約です。

この契約がSUにとって不利な内容となっている(たとえば独占性が確保できていない、サブライセンス権が設定されていない、契約期間が短い等)と、その後のSUの成長スピードやVCからの投資の受けやすさ、IPOやM&AなどのEXIT条件に致命的な悪影響を及ぼすことになります。

その意味で、研究開発型SUは「研究開発型SUと大学との間のライセンス契約」を締結するにあたっては、弁護士などの専門家のサポートも受けながら、時間をかけてじっくりと大学と交渉をしなければなりません。

ただ、実際には「研究開発型SUと大学との間のライセンス契約」は、研究開発型SUの立ち上げ間もない時期に締結されることが多く、その時点では、まだSU側に十分な知見・経験や交渉力がないことが多いため、残念な内容になっていることも多いのが実情です。

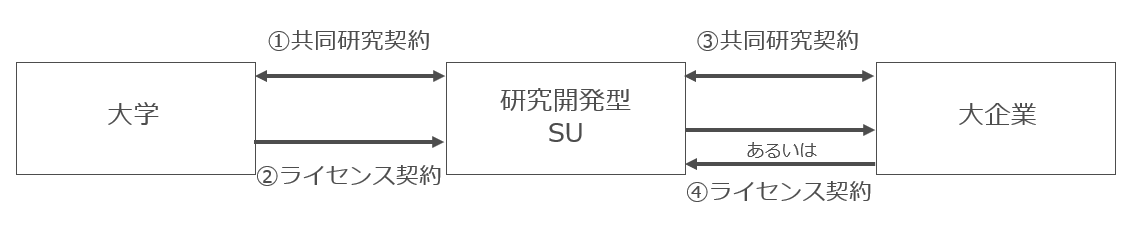

(3) パターン3

① SUが大学との間で共同研究を行う。

② その結果生じた新規知財及びもともと大学が保有していたBGIPについてSUが大学からライセンスを受ける。

③ 当該新規知財・既存知財を用いてSUが大企業との間で共同研究を行う。

④ 共同研究の結果生じた新規知財について、SU→大企業へのライセンス、あるいは大企業→SUへのライセンスを行う。

というパターンです。

パターン2と異なるのは①②の部分だけでして、大学の既存知財のライセンスではなく、大学と共同研究を行うことで発生した新規知財のライセンスを受ける点です。

モデル契約書(大学編)・大学・大学発ベンチャー「共同研究開発契約」は①②の部分に関する契約で、モデル契約書(新素材編)ver2.0「共同研究開発契約」は③④の部分に関する契約です。

5 まとめ

以下、本記事のまとめです。

・ 研究開発型SUの知財・契約戦略におけるポイントは「事業化を見据えた強い知的財産権の取得・保有」と「合理的な条件での他者とのアライアンス」の2つである。

・ フェーズ(「情報交換」「技術検証」「共同研究」「ライセンス」))と「契約書のタイトルは一致していない。

・ フェーズと契約書のタイトルで最も多いのは「分離型パターン」(成果物の帰属条件を共同研究契約で合意し、利用条件についてはライセンス契約で合意する)だが、最近は「一体型パターン」も増えてきている。

・ 「一体型パターン」の最大のメリットは研究成果を利用しようとする側(大学とスタートアップの共同研究契約であればスタートアップ側)にとって、共同成果の利用条件についての予測可能性が高くスムーズに共同成果の利用開始ができる、という点にある。ただしその場合、事業展開から逆算し、当該事業展開に必要な知財の帰属・利用条件を共同研究契約において定めることが重要となる。

・ 研究開発型SUのアライアンスは3つのパターンに分類できる。

次回の記事では、研究開発型SUが締結する契約(「NDA」「PoC契約」「共同研究開発契約「ライセンス契約」)の概要について解説をします。

なお、本シリーズ記事「研究開発型スタートアップ・大学発スタートアップのための知財・契約戦略」について、より理解を深めたい方は弊所が2022年5月に同じテーマで実施したセミナー動画を有料で販売していますので、そちらをご購入頂ければと思います!