コンテンツビジネス法務(知的財産権、著作権)

NFT取引の法的分析~「NFT化」「NFTの保有」「NFTの売買」とは法的には何を意味しているのか~

Contents

はじめに

流行っていますね、NFT。

もう沢山事例が紹介されているのでここでは触れませんが、いくつかのNFTが超高額で取引されたというニュースが巷にあふれています。

NFTって何なのでしょうか。

NFTはNon-Fungible Token(非代替性トークン)の略称ですが、何の略称かがわかったからといって、その内容がちっともわからないのが第一の特徴です。

また、NFTに関して「NFT化」「NFTの保有」「NFTの売買」という表現が使われるとき、それは法的に見ると一体どういう意味なのでしょうか。そこが明らかでないと、NFTの取引に関するトラブルが頻発しそうな気がします。

そこで、本記事では、まずNFTについて法的に分析しやすいように定義を行い、その上で「NFTで可能になること」をちらっと紹介した上で、メイン論点として「NFTの取引において実際には何が行われているか」を法律的な面から分析してみたいと思います。おまけとしてNFTと不動産登記制度の対比についても最後に少しご紹介しています。

では早速行きましょう。

1 NFTとは

NFTの特色として以下の点が挙げられることが多いと思います。

・ 唯一無二である

・ 改ざんできない

・ デジタルアート作品や音楽、動画などのデジタルデータの所有権である

・ 二次流通に伴う発行者への手数料の還流などのプログラマビリティ

・ 特定のプラットフォームに依存しない

しかし、そもそもこの「唯一無二である」「改ざんできない」って本当か?って話ですよね。

だってデジタルデータでしょ?コピーし放題だから「唯一無二」なんてありえないし、改ざんもし放題なんじゃないの?

もっともな疑問だと思います。

そもそも、デジタルデータはコピーが容易で、かつオリジナルデータとコピーされたデータは区別ができません。だれが「権利者」なのかもはっきりとはわかりません。

どのような仕組みでデジタルデータに「唯一無二である」「改ざんできない」という性質を持たせることができるのかというのは非常に興味深いところです。

なお、本稿ではNFTの対象となるデータがいわゆる「コンテンツ」(映像、動画、アート、テキスト、著名人の肖像等)であり、対象データに著作権やパブリシティ権などの知的財産権が発生している「NFTコンテンツ」を前提とします。

まず、NFTについて少し分解して定義してみます。

(1) NFTを分解して定義してみる

NFTもデジタルデータなので「何らかのデータが」「どこかに記録されている」ことになります。

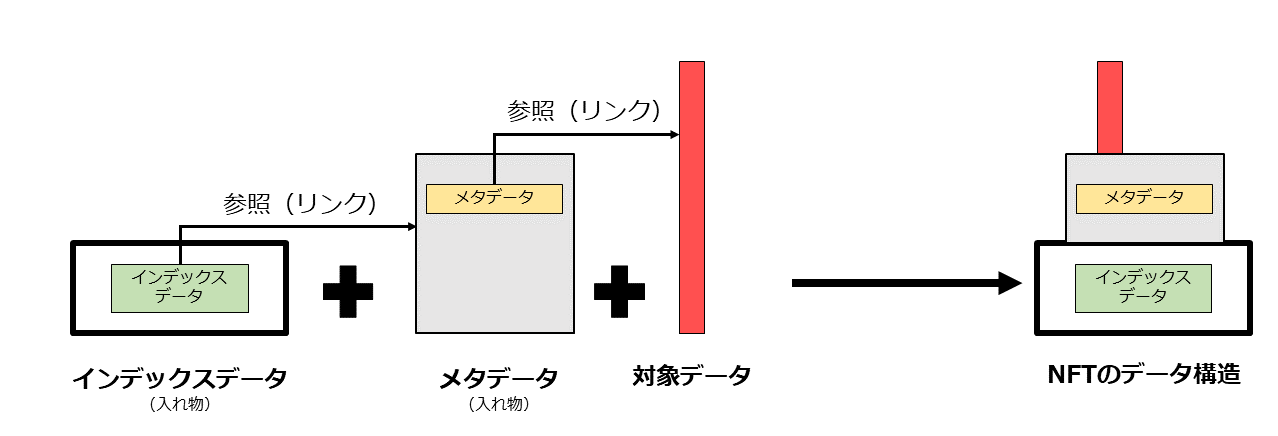

それをより細かく分解すると

① あるデジタルデータ(画像、テキスト、動画等、以下「対象データ」といいます)と

② ①に関するメタデータと

③ ②に関するインデックスデータについて

④ その一部又は全部をブロックチェーン上に記録した(トークン化した)もの

と定義するとわかりやすいと考えています。

①②③が「何らかのデータが」に対応する部分で④が「どこかに記録されている」に対応する部分です。

詳しく見ていきましょう。

(2) 「何らかのデータが」(NFTの物理的なデータ構造)

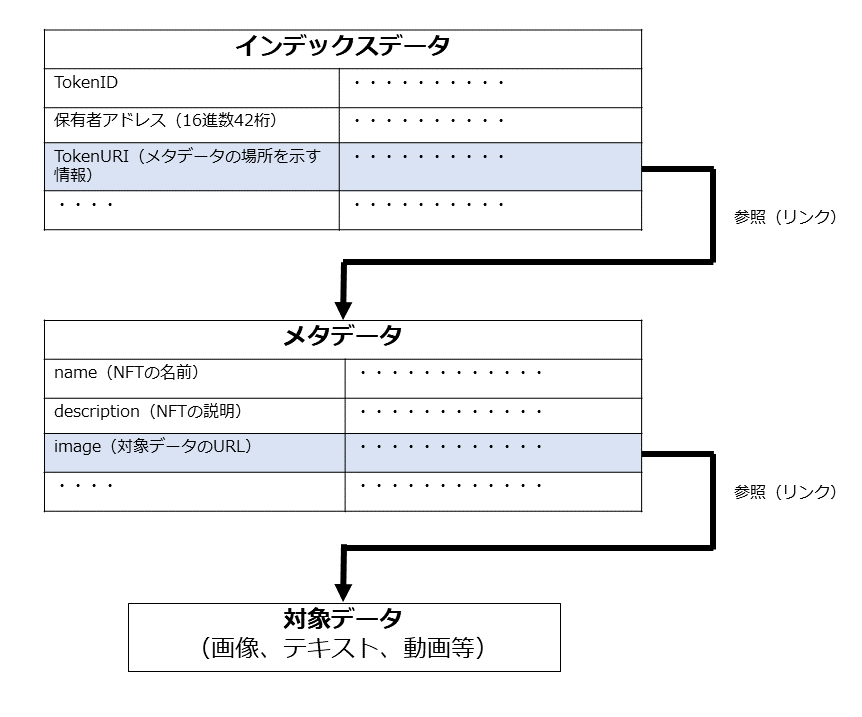

まずNFTの物理的なデータ構造は以下のようになっています(ERC721の場合)

下から遡っていくとわかりやすいのですが、まず「対象データ(画像、テキスト、動画等)」が存在し、そのデータがどこに存在しているかという所在情報データが「メタデータ」の中に書き込まれています。さらにその「メタデータ」がどこにあるか、という所在情報データが「インデックスデータ」の中に書き込まれています。

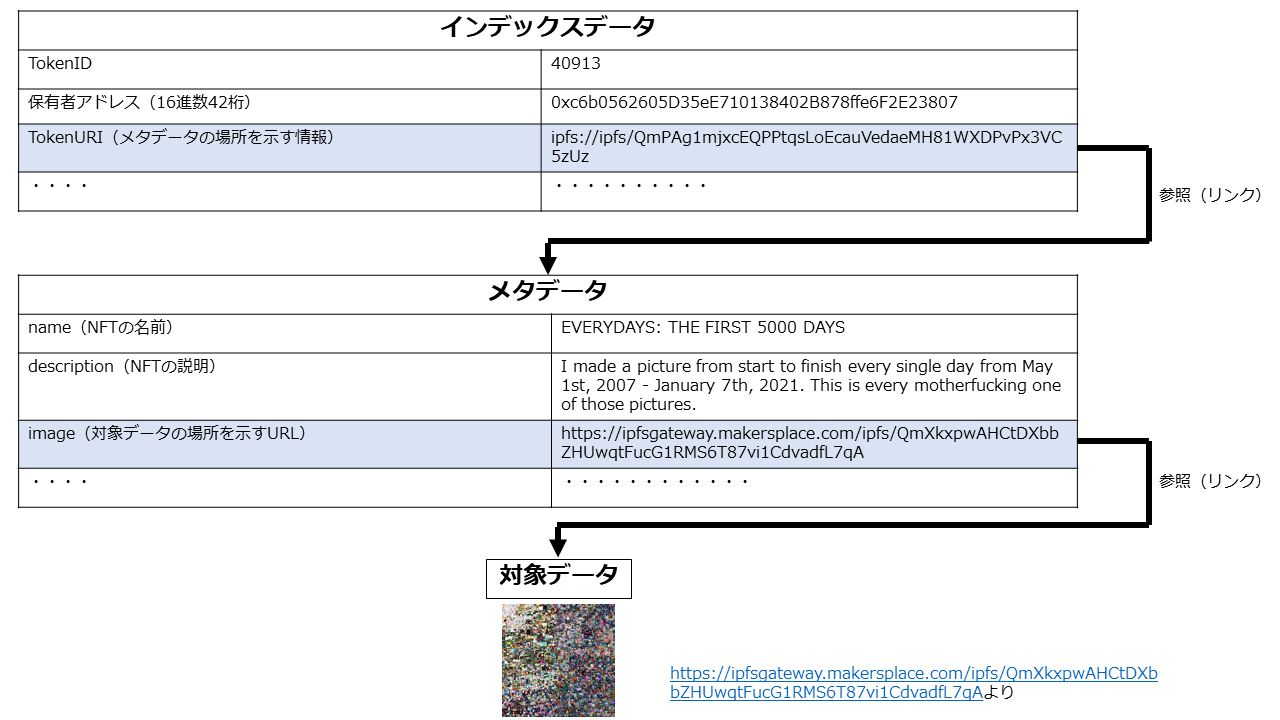

これだけではわかりにくいので、実際の例を紹介します。

クリスティーズで75億円で落札され話題となった「Everydays – The First 5000 Days(毎日 − 最初の5000日)」という作品があります。

【参考リンク】

BeepleのNFT作品が75億円で落札、アート界に変革の兆し

この作品について「対象データ」「メタデータ」「インデックスデータ」を見てみましょう。これらのデータは全て公開されていますので、確認することができます。

確認の仕方はこちらのサイトを参考にしました。

その結果がこれです。

このように「対象データ」→「メタデータ」→「インデックスデータ」の順番で、ちょうど入れ子構造(マトリョーシカのような構造)になっていることがわかりますね。

イメージ的には、「ある入れ物にインデックスデータを記載したラベルが貼られおり」「その入れ物の中にさらに入れ物があり、その入れ物にはメタデータを記載したラベルが貼られており」「さらにその入れ物の中に対象データが入っている」というイメージがわかりやすいかと思います。

ちょうどこんな感じです。

*もちろん、あくまでイメージですので、実際には何かの物理的な「入れ物」があるわけではありません。また「入れ物」自体に価値があるわけでもありませんし、「入れ物」の「ラベル」に記載されているメタデータの内容が正しいという保証もありません。

(3) 「どこかに記録されている」(オンチェーンとオフチェーン)

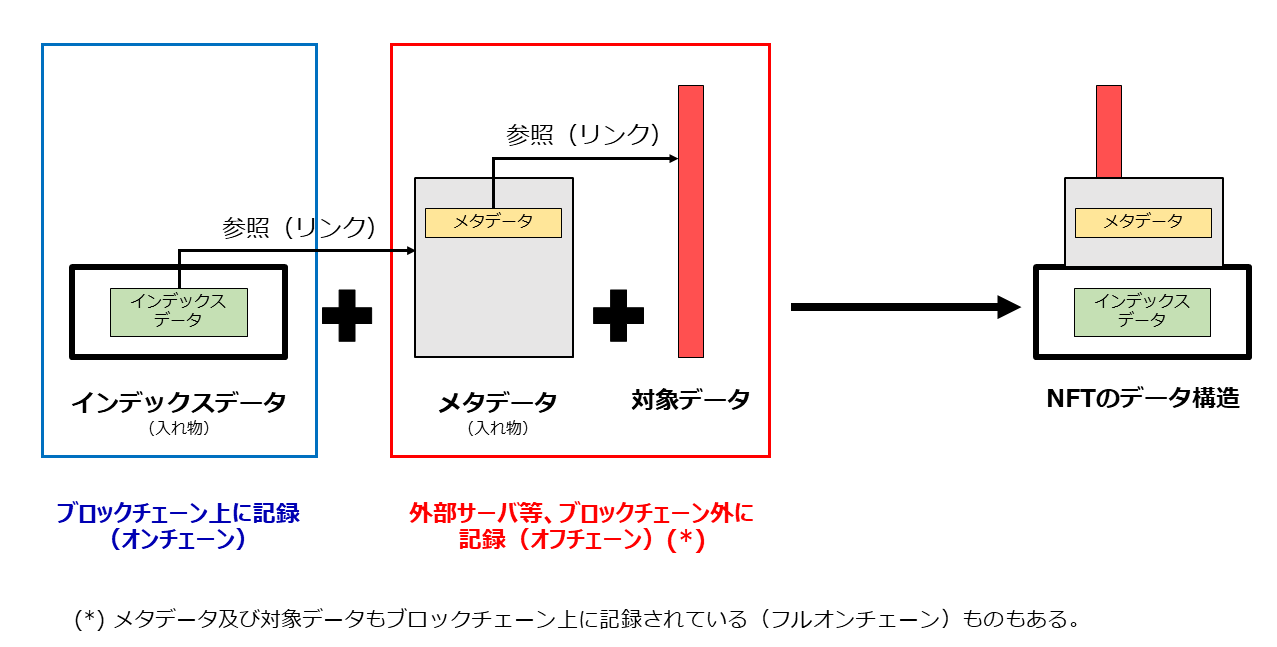

次に、先ほどの入れ子構造のデータがどこに記録されているか、です。

この入れ子構造のデータ(の全部又は一部)が、特定の運営主体が管理する外部サーバではなく、ブロックチェーン上に記録されていることがNFTの特徴の1つです。

データがブロックチェーン上に記録されていることで、「当該データの改ざんができない」「特定のプラットフォームに依存せず取引ができる」「当該データが永久に消失しない」などのNFTの特徴を実現することができるためです。

もっとも、実は、この点は現時点においては完全に実現されているわけではありません。

先ほどの①②③のデータのうち、ブロックチェーン上に記録されているのは、通常③のインデックスデータだけであり、①②のデータはブロックチェーン外(オフチェーン)のクラウドサーバやIPFS(InterPlanetary File System、分散型ストレージ)に保存されていることがほとんどです。これは①②のデータも含めて全てブロックチェーンに保存するとガス代(イーサリアムトランザクションの手数料)が非常に高くなってしまい、NFTの取引や管理に大きなコストがかかるためです。

たとえば先ほどの「Everydays – The First 5000 Days(毎日 − 最初の5000日)」で言うと、①の対象データはブロックチェーン上ではなくIPFS上に記録されています。

したがって、このURLを叩けば誰でも当該対象データを閲覧できますし、ダウンロードもできます。

また、②のメタデータについても、ブロックチェーン上ではなくIPFS上に記録されています。

つまり、①②③のデータは、それぞれ以下の図のように記録されているのです。

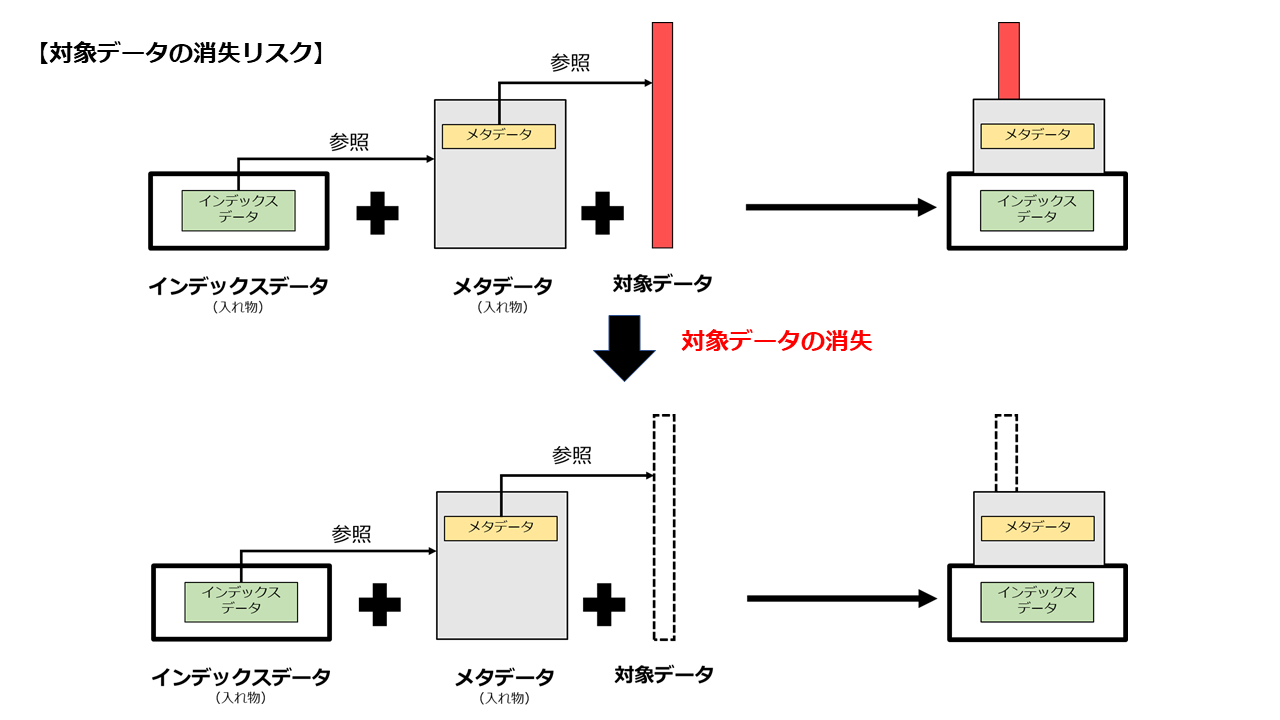

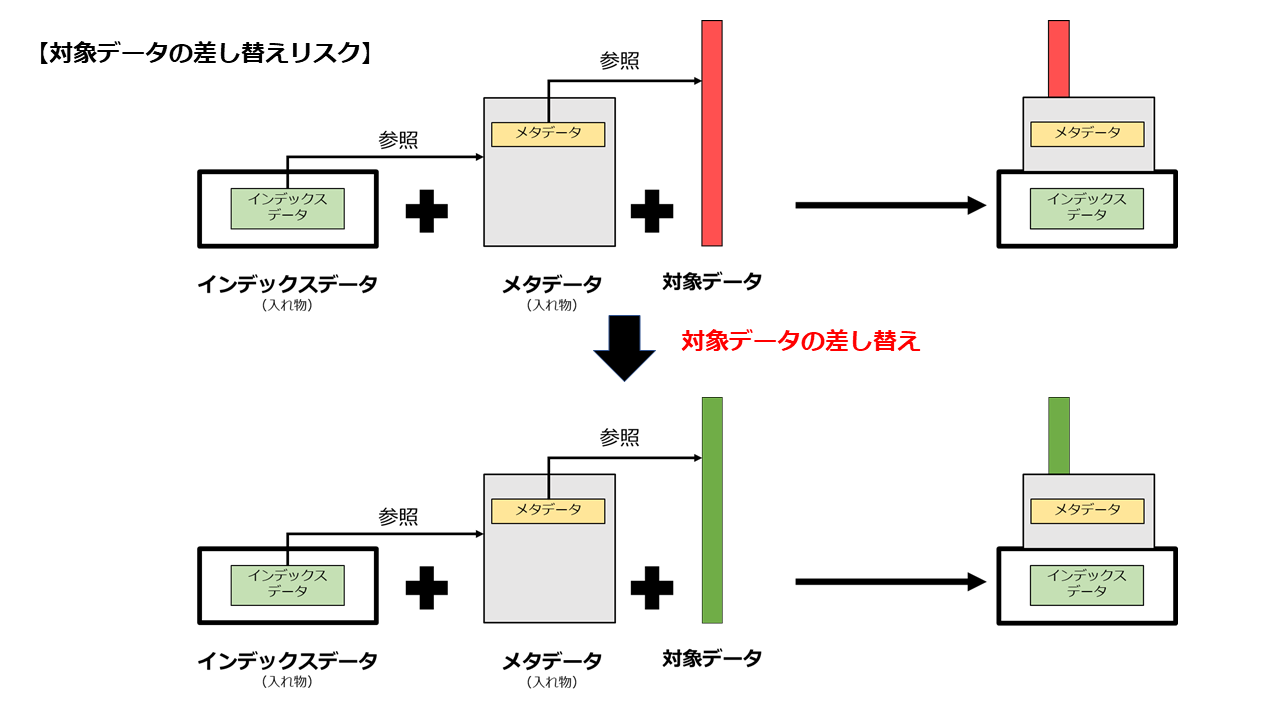

このように全てのデータがブロックチェーン上に記載されておらず、かつインデックスデータはメタデータを、メタデータは対象データを単に「参照」しているに過ぎないため、対象データが保存されているサーバが停止した場合は対象データが消失してしまう可能性がありますし、外部サーバ上の対象データが変更された場合、参照先のURLに変更がなくても対象データが差し替えられたりするリスクがあることになります(ただし、対象データがIPFSを利用して保存されている場合には、そのリスクはかなり下がります)。

(4) 法的な権利との関係

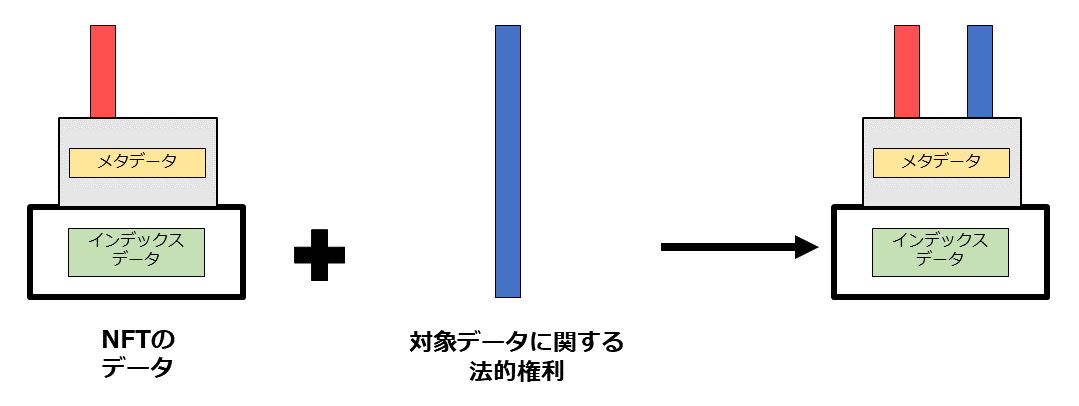

先ほど、NFTについて「対象データ、対象データのメタデータ及びメタデータに関するインデックスデータの一部又は全部をブロックチェーン上に記録した(トークン化した)もの」と定義しました。

これは、「物理的に何がどこに存在するか」という面から定義したものです。

しかし、「NFT化する」「NFTを保有している」「NFTを発行する」「NFTを譲渡する」「NFTを譲り受ける」という言葉が何を正確に意味しているのかや、NFTの取引に関する法的問題を検討する際には、この定義に「当該NFTには対象データに関するどのような法的権利がセットされているか」を追加して検討する必要があります。

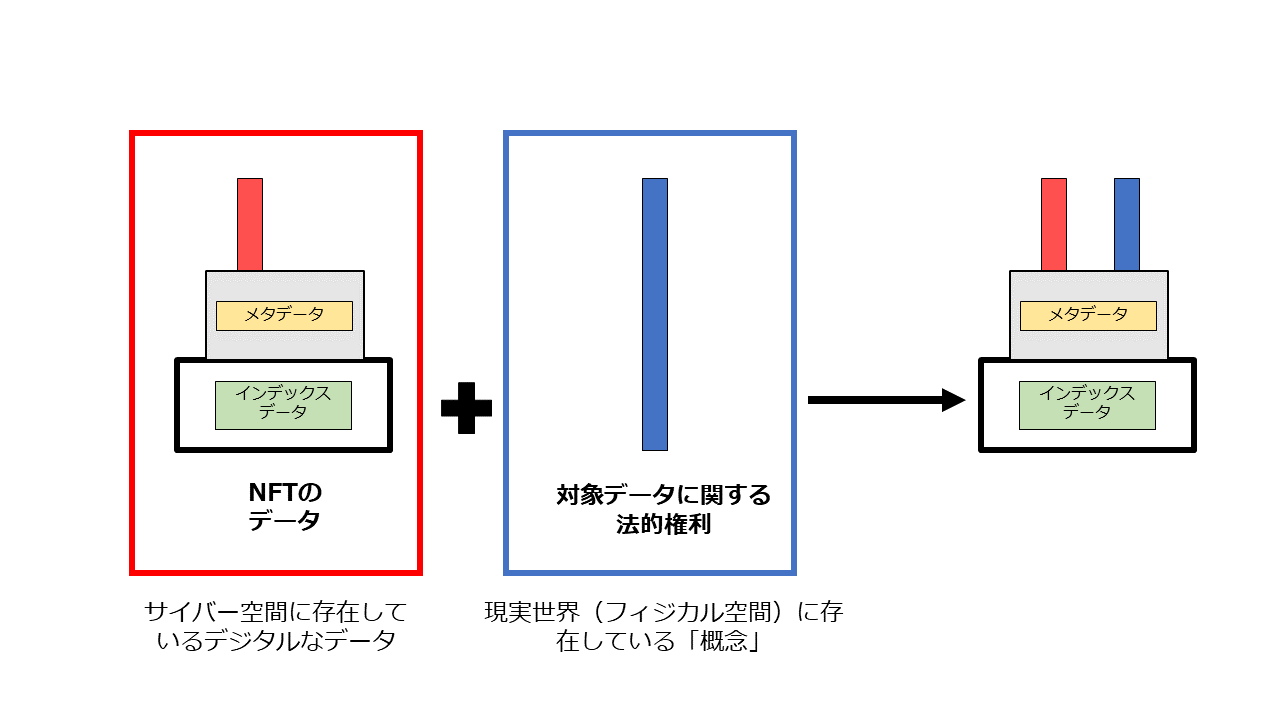

NFTは物理的にはサイバー空間に存在しているデジタルデータですが、対象データに関する法的な権利は現実世界(フィジカル空間)に存在している「概念」です。

後に詳細に説明しますが、この両者を明確に区別し、その両方について検討することはとても重要です1「NFTの教科書」(2021年・朝日新聞出版・天羽健介・増田雅史編著)184頁以下では、①NFT化の客体である(デジタル)アート作品と、②NFT化した結果として発行されるトークン(NFT)を明確に区別するべきとし、①を「NFTアート」、②を「アートNFT」と定義されています。私の言いたいことも、少し観点は違いますが、これと同趣旨です。「NFTアート」が「現実世界(フィジカル空間)に存在している対象データに関する法的権利」の問題であり、「アートNFT」が「サイバー空間に存在しているデジタルなデータ」の問題と整理できるように思います。。

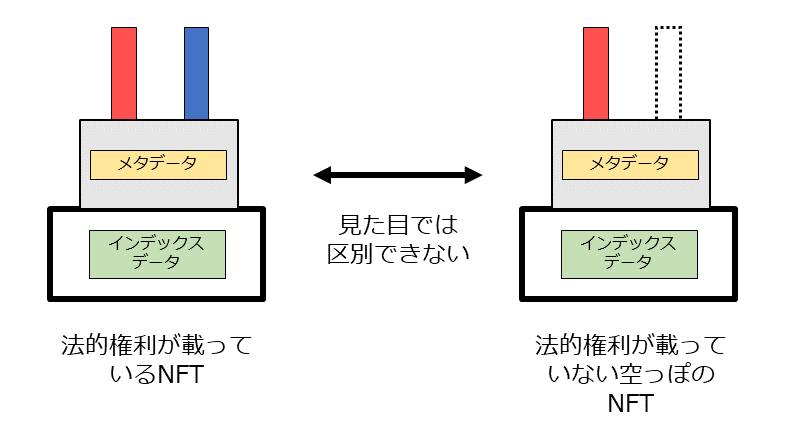

当然のことですが、この「法的権利」(青い棒)は、現実世界での「概念」に過ぎず、目に見えないものなので、ブロックチェーンや外部サーバに物理的には一切記録されていません。

したがって、対象データに関する法的権利が載っているNFTと、そうではないNFTは見た目では全く区別できないということになります。この点はNFT取引における大きなリスクとなります2ちなみに、暗号資産(仮想通貨)はFT(Fungible Token)であり、トークンという点ではNFTと性質は共通していますが、暗号資産(仮想通貨)の場合、このような、いわば「チェーン上の記録と法的権利の乖離」は生じないと考えられます。これは、さしあたり「NFTと異なりチェーン外で暗号資産が取引されることはない」「物理的な貨幣において、代替性があることを理由に占有と所有が一致している解釈されているのと同様、仮想通貨の場合もデータの保有者と価値の把握者が一致している」からではないかと考えていますが、もう少し考えてみたいと思います。

さらに以下の点も注意が必要です。詳細は後ほど説明します。

▼ NFTの取引において、物理的なデータの移転がチェーン上に記録されていたとしても、法的権利が同時に移転しているとは限りません。

▼ もしチェーン上あるいはチェーン外のデジタル空間に、対象データに関する法的権利の内容について何かの情報が記録されていたとしてもそれが真実かどうかわかりません。その記録を信じて取引をしても法的権利を取得することはありません。

▼ 対象データに関する法的権利の内容(つまり青い棒の部分の具体的内容)は様々(著作権、パブリシィ権、著作物の利用権等)であり、その権利の内容によって「NFTを購入した人が当該NFTに入っている対象データをどのように利用できるか」が変わってきます。

2 NFTで可能になること

では、以上を前提に「NFTで可能になること」について検討してみましょう。

(1) デジタルデータに「唯一無二」という性質を付与することができる

この点はNFTの特徴としてよく主張されることです。

すなわち、無限にコピー可能であるが故に価値が付きにくかったデジタルデータに「唯一無二」という性質を付与することができるようになった、というものです。

ただし、これは、「『対象データ』が複製できない、だから唯一無二である」という意味ではないことはもうわかりますよね。NFT技術は複製を禁止する技術ではありません。対象データはやはりデジタルデータのままですので、無限に複製は可能です。

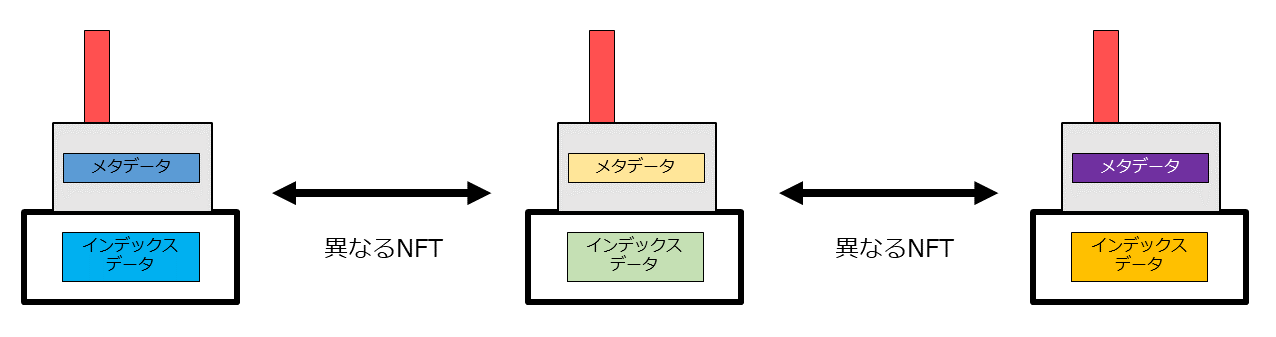

一方、対象データにメタデータとインデックスデータが紐付いており、かつインデックスデータは同一のデータをチェーン上に記録できませんので、同じ対象データでも、異なるメタデータ、インデックスデータが付され、その意味で「他のデータと識別できる」ことになります。

すなわち「対象データ単体だと唯一無二ではないけど、インデックスデータ+メタデータ+対象データ」という単位で考えると唯一無二だよ」ということであり、その意味で「唯一無二」であることになります。

(2) 改ざんできない

ブロックチェーン上に記録されているデータは、原則的には後から改ざんできませんので、その意味においては「改ざんできない」というのは事実だということになります。

もっとも、これはあくまでブロックチェーン上に記録されている(=オンチェーンの)データに関してのみ言えることであり、ブロックチェーン外の外部サーバ等に記録されている(=オフチェーンの)データについては当てはまらないのは先ほど説明したとおりです。

(3) 二次流通時の手数料を一次創作者に継続的に支払うなどの様々な設定が可能(プログラマビリティ)

イーサリアム上にスマートコントラクトとして記述することで、一次創作者に対して、対象NFTが二次流通するたびに手数料が送金される仕組みなど、「何かの条件が満たされれば自動的に何らかの取引が執行されるような仕組み」を構築することが可能となります。

ただし、このような仕組みは、OpenSeaやFoundationなどの各プラットフォーム上に構築されているスマートコントラクトにより実現されているため、二次流通のたびに手数料が送金される仕組みがあるプラットフォームA上で発行したNFTを、別のプラットフォームB上で取引した場合には、NFTの発行者への還元が行われないことになる、という限界があります。

(4) 特定のプラットフォームに依存しない

NFTは分散型台帳技術であるブロックチェーン技術を利用しているので、特定のプラットフォームに依存しないという特色があります。たとえば、特定の運営者が存在する中央集権型のサービスだと、当該サービスの運営者の一存でサービスが利用できなくなったり、当該サービス内で取得した「権利」についてはあくまで当該サービス内でしか利用できませんが、NFTの場合はそのようなことが原理的にはないことになります。

ただし、これは「原理的・理想的にはその通りだけど、現実はまだそうなっていない」というのが正確なところです。

つまりNFTは、原理的にはプラットフォームに依存せずに自由に取引が可能なのですが、実際にはNFTの取引はプラットフォーム上で行われることがほとんどです。

その場合、インデックスデータはチェーン上に記録されているとしても、購入した対象データ自体は、プラットフォームの運営主体の管理下に置かれることになるため、場合によってはプラットフォームの利用規約違反を理由に、運営主体の一存で対象データの取引ができなくなることもあります。

【参考リンク】

Art collector sues NFT platform Nifty Gateway over Beeple auction

その意味で、分散型台帳技術であるブロックチェーンの性質は、現時点では必ずしも完全には実現されていないということになります。

3 「NFTの取引において実際には何が行われているか」を法律的な面から分析してみる

(1) チェーン上の記録の発生・移転と法的権利の発生・移転の区別

次に、NFTを「発行した」「譲渡した」「譲り受けた」という場合に実際に何が行われているのかについて検討をしたいと思います。

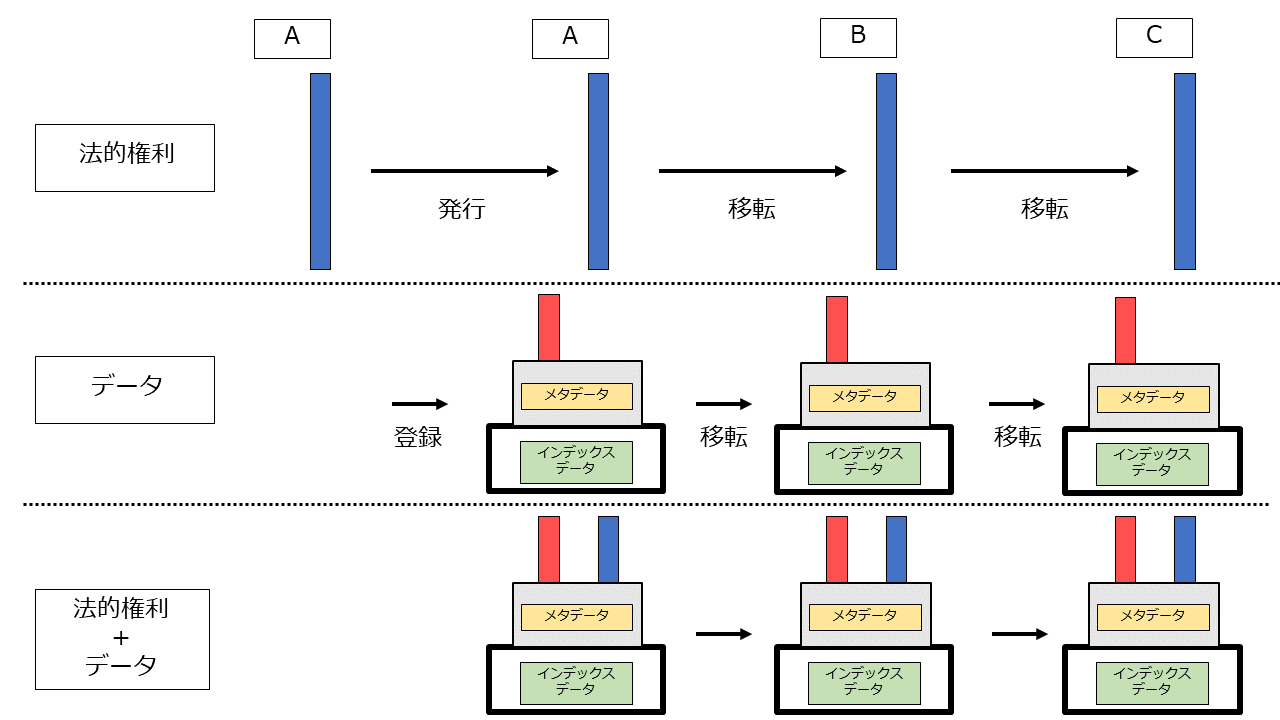

まず、対象データに関する正式な権利者AによるNFTの発行(ミント)がなされ、その後も、きちんと法的権利を持っている人同士(A→B→C)の間でNFTが取引された場合の①法的権利と②データの流れは以下のとおりとなります。

ここで重要なのは、チェーン上のデータの登録・移転と法的権利の発生・移転を区別することです。

つまり、下段の「チェーン上のデータの登録・移転」があったからといって上段の「法的権利の発生・移転」がなされたとは限りませんし、ましてや「チェーン上のデータの登録・移転」があったことにより、自動的に「法的権利の発生・移転」が発生することはありません。

詳細は後で説明しますが、無権限者による発行がなされた場合や、転々流通していく過程で取引に欠陥(詐欺・錯誤、秘密鍵の不正取得など)などが生じた場合には、「チェーン上ではデータが登録・移転しているが法的権利が発生・移転していない」という事態が生じます。

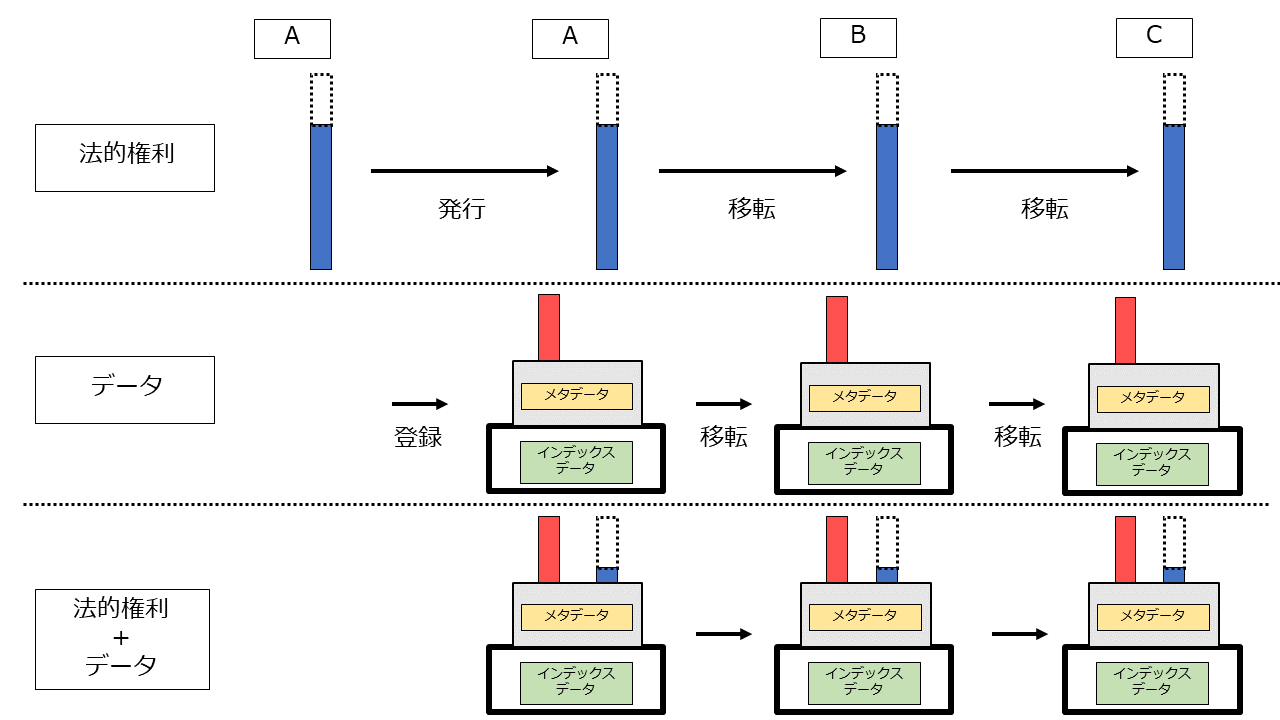

あるいは、「取得者が期待している法的権利のうち一部しか移転していない場合」(たとえば、もともと非商用利用可能の条件の下で発行されたNFTが、その後「商用利用可能」として販売された場合など)は、期待している法的権利の一部しか取得することができません。

いわば「空っぽのNFT」「不完全なNFT」です。

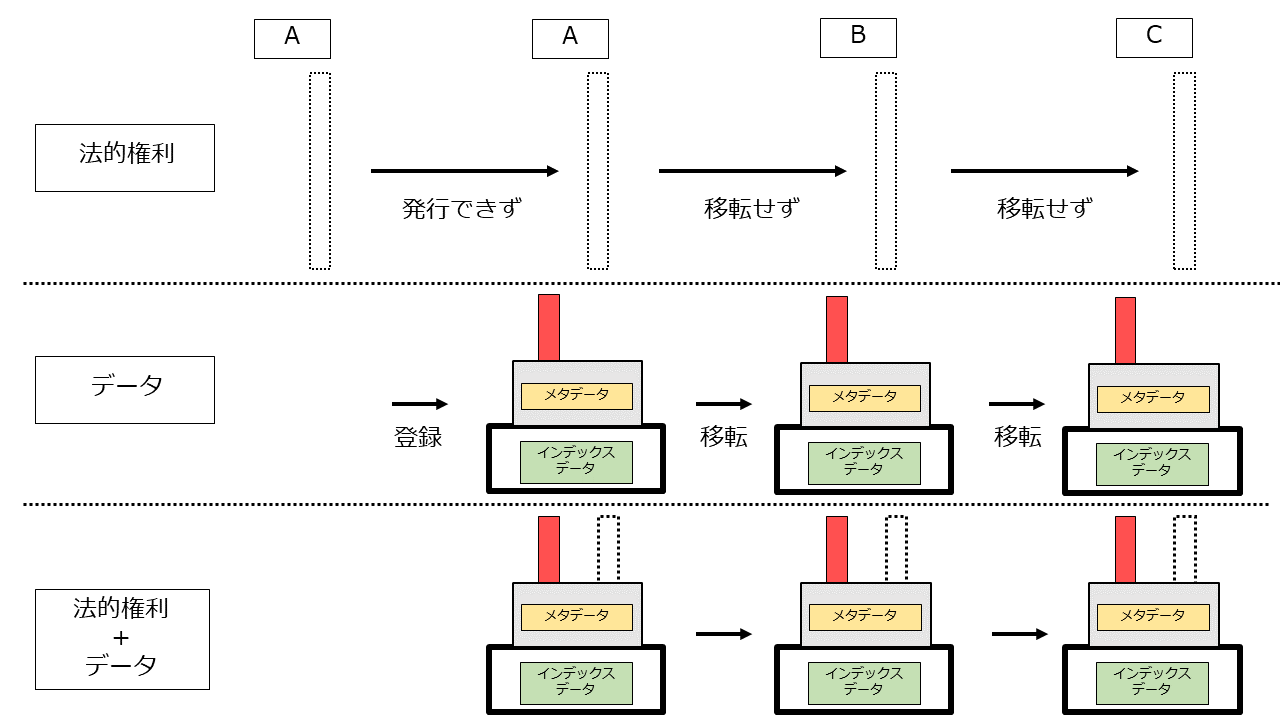

たとえば、無権限者Aによる発行がなされた場合は、そもそも法的権利が発生しませんので、法的な権利が含まれていない空っぽのNFTがA→B→Cと流通していくことになります。

当然のことながら、このような「空っぽのNFT」を譲り受けても法的な権利を取得することはありませんので、BもCも対象データに関する法的な権利を取得していない(その後の譲受人も同じ)、ということになります。

そして、このような「空っぽのNFT」を取得したBやCが、それを知らずに当該NFTを利用すると著作権等の権利侵害に該当してしまい、差止請求や損害賠償請求を受ける可能性があることになります。

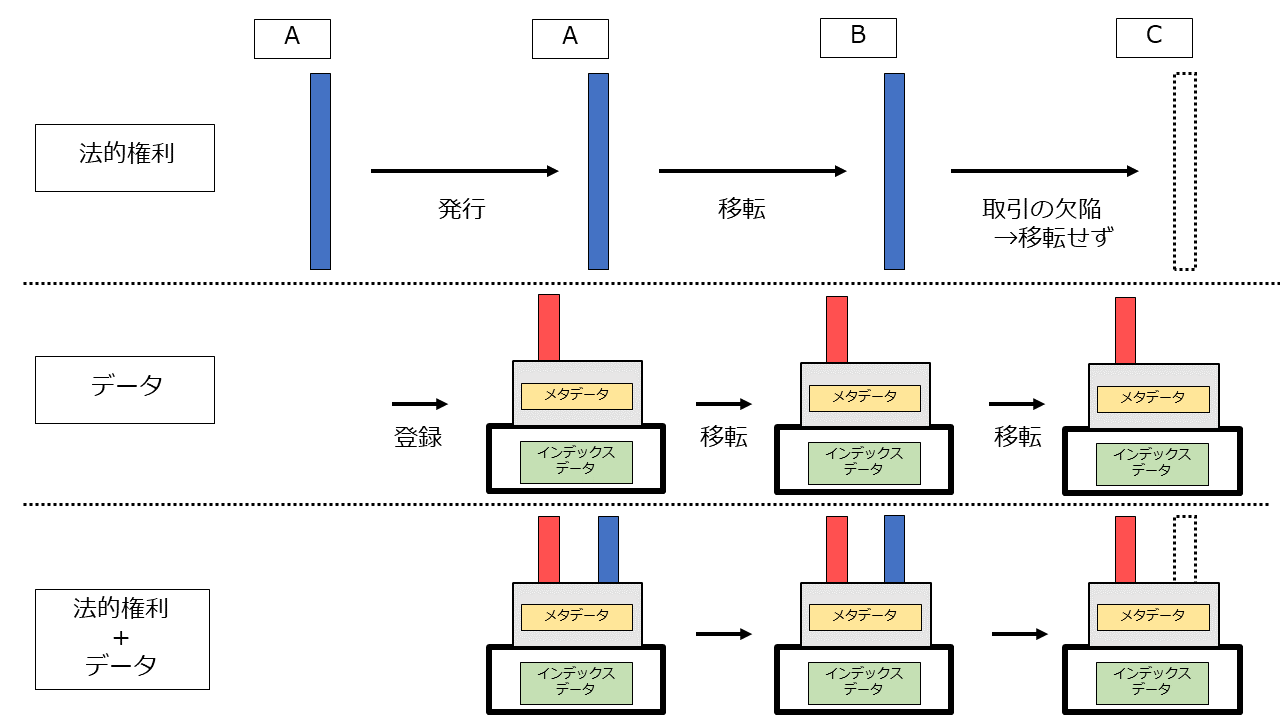

また、正式な権利者により発行されたが、その後の取引に欠陥(詐欺・錯誤、秘密鍵の不正取得など)などが生じることもあります。たとえば、権利者Aが正式に発行したNFTをBに譲渡した後に、Bが当該NFTを保存していたウォレットの秘密鍵をCにより不正取得され、Cが不正にNFTのデータをB→Cに移転させた場合です。

この場合、B→Cへは対象データの法的権利は移転していませんので、Cから更に当該NFTを譲り受けたDは対象データに関する法的権利を取得することはない(その後の譲受人も同じ)ということになります。

さらに、「取得者が期待している法的権利のうち一部しか移転していない」こともあります。たとえば、あるプラットフォームXで、Aが「対象データは非商用利用しかできない」という条件でNFTを発行したとします。当該プラットフォームX上で当該NFTを譲り受けたBが、その後「対象データを商用利用可能」という条件を定めているプラットフォームYで販売した場合、「商用利用可能」と思ってCが当該NFTを譲りうけたとしても、Cは商用利用できないことになります。

したがって、NFTの取引については、「チェーン上のデータの登録・移転があるか」も重要ですが、それ以上に「法的権利の発生・移転がきちんとなされているか」が非常に重要なポイントとなります。

そこで、「法的権利の発生・移転がきちんとなされているか」について、さらに「①どのような内容の法的権利が、②どのような方法で発生・移転しているのか」に分けて検討します。

(2) どのような内容の法的権利がどのような方法で発生・移転しているのか

(ⅰ)「どのような内容の法的権利が」

NFTの取引において発生・移転している法的権利として考えられるのは以下のものです。

・ 対象データの著作権やパブリシティ権などの知的財産権

・ 対象データの利用権

プラットフォーム(以下「PF」)を通じたNFTの取引においては「対象データの著作権やパブリシティ権などの知的財産権」が譲渡されているケースはほとんどなく、あくまで「対象データの利用権」が譲渡されていることがほとんどです。

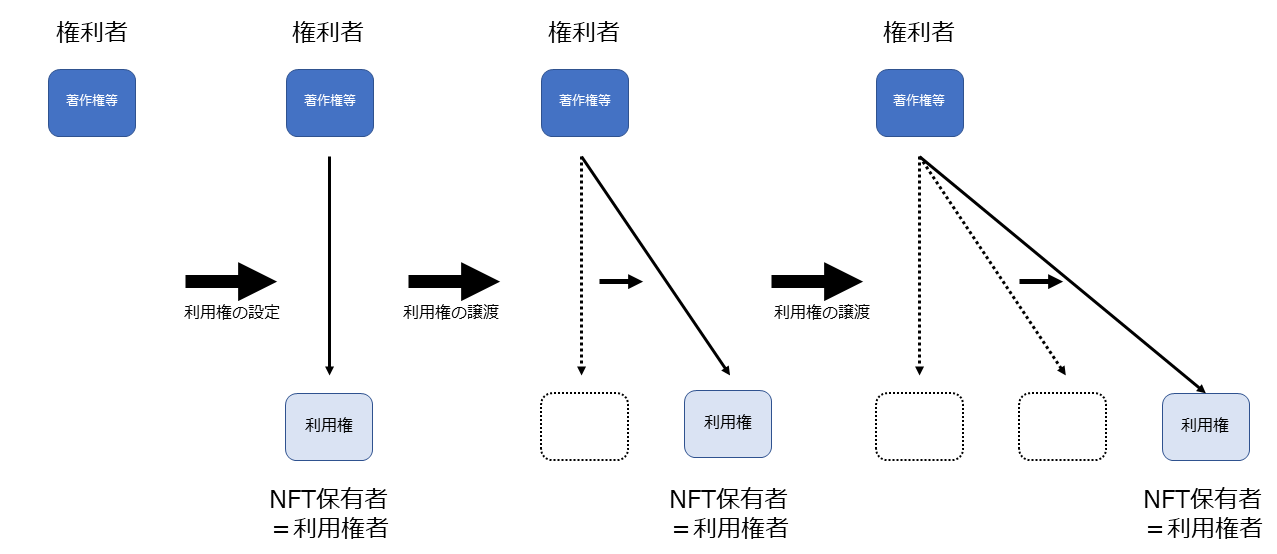

その場合における、NFTの発行・譲渡に伴う法的権利の移転の流れは以下のようなイメージとなります。

次に、譲渡されている「利用権」の具体的内容が問題となります。

考えられるのは以下のものです。

・ 対象データをNFTコンテンツとして転売する権利(販売権)3「販売権」というのは、法的には「著作権者の承諾なく対象データの利用権の譲渡ができる権利(地位)」のことを指しています。著作物の利用権は著作権者の承諾がなければ譲渡(移転)できません(著作権法63条3項)が、著作権者が、利用権の譲渡について予め承諾を与えていると言い換えても良いでしょう。

・ 対象データをNFTコンテンツとして転売するためにプラットフォームに出品し、そこで展示(自動公衆送信)する権利

・ 対象データをNFTコンテンツとして、 メタバースやNFTコンテンツギャラリーで展示(自動公衆送信)する権利

・ 対象データを有体物(グッズなど)に翻案して販売する権利

NFTコンテンツを譲り受けた人が、何ができて何ができないのかは、どのような利用権を譲り受けたかに依存します。逆に言うと、NFTコンテンツを購入する人は、自分がやりたいことができる法的権利をちゃんと譲り受けているのかを確認しなければならない、ということになります。

(ⅱ)「どのような方法で発生・移転しているのか」

「法的な権利が発生・移転」するためには、原則として当事者間で「契約」などの何らかの意思の合致がなければなりません。

この意思合致のパターンとして考えられるのは以下のいずれかです。

(3) 意思合致のパターン

(ⅰ) 1対1で個別交渉して契約を締結するパターン

PFを介さなければNFTの取引ができないというわけではありませんので、1対1で個別交渉した上で、相対でNFTの取引をすることももちろん可能です。高額なNFTコンテンツのような場合はそのようなこともあり得るかもしれません。また、権利者からコンテンツのNFT化や販売を委ねられたエージェントが権利者の代理人として販売交渉し契約を締結するということもあり得るでしょう。

この場合は、取引条件について交渉をした上で何らかの方法(電子契約など)で契約(NFTトークンと仮想通貨との交換契約)を締結し、その上で、双方が当該契約の履行を行うことになります。この「契約の履行」とは、NFTトークンと仮想通貨を交換することを意味していますが、同時履行が確保されなければなりませんので、技術的にはスマートコントラクトの仕組を利用して実現することになるのではないかと思われます。

この様な、個別交渉をした上での相対の取引の場合、どのような法的権利が移転したかは、当事者でどのような内容の契約を締結したかによります。

(ⅱ)権利者が一定の利用条件の下で発行・販売するパターン

また、権利者が予め一定の利用権の内容を設定したうえでNFTを発行・販売し、同内容を承諾した者が購入するというパターンもあります。これはちょうどコンテンツについて定型的な利用条件を示して公開し、同利用条件の下での利用を許諾するCCライセンスのような仕組みです。

たとえば、オーディオクリップ「HappyEndings」をNFT化して販売したLinkinParkのMikeShinoda氏は、当該NFTを取得することで得られる利用権の内容を公表しています。

また、著作権者がメタデータ内に利用権の内容を記載する例もあります。

たとえば、Mars Houseのメタデータには著作権の所在や利用権の内容が記載されています。

(ⅲ)PF上での取引のパターン

次に、PF上での取引のパターンがあります。

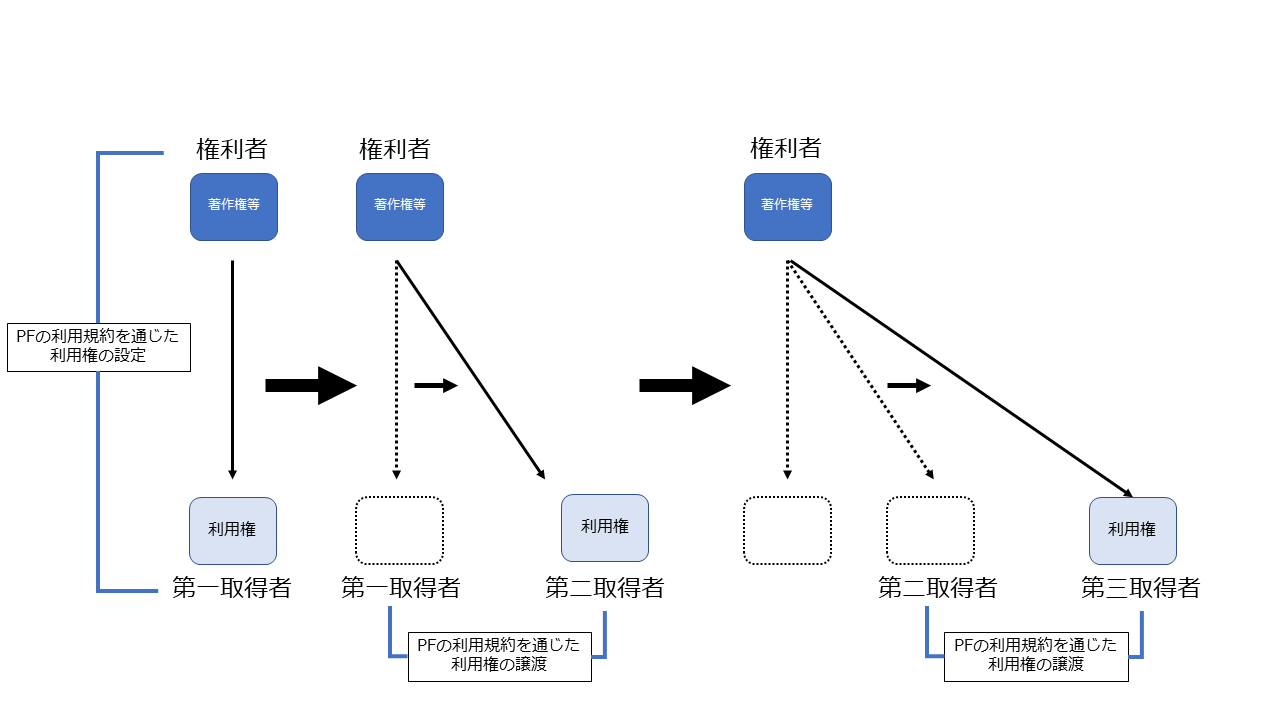

PF上で取引が行われる場合、発行者・譲渡人・譲受人いずれもがPFの利用規約に同意していますので、当該利用規約に定められたとおりの内容の利用権が発生・移転することになります。

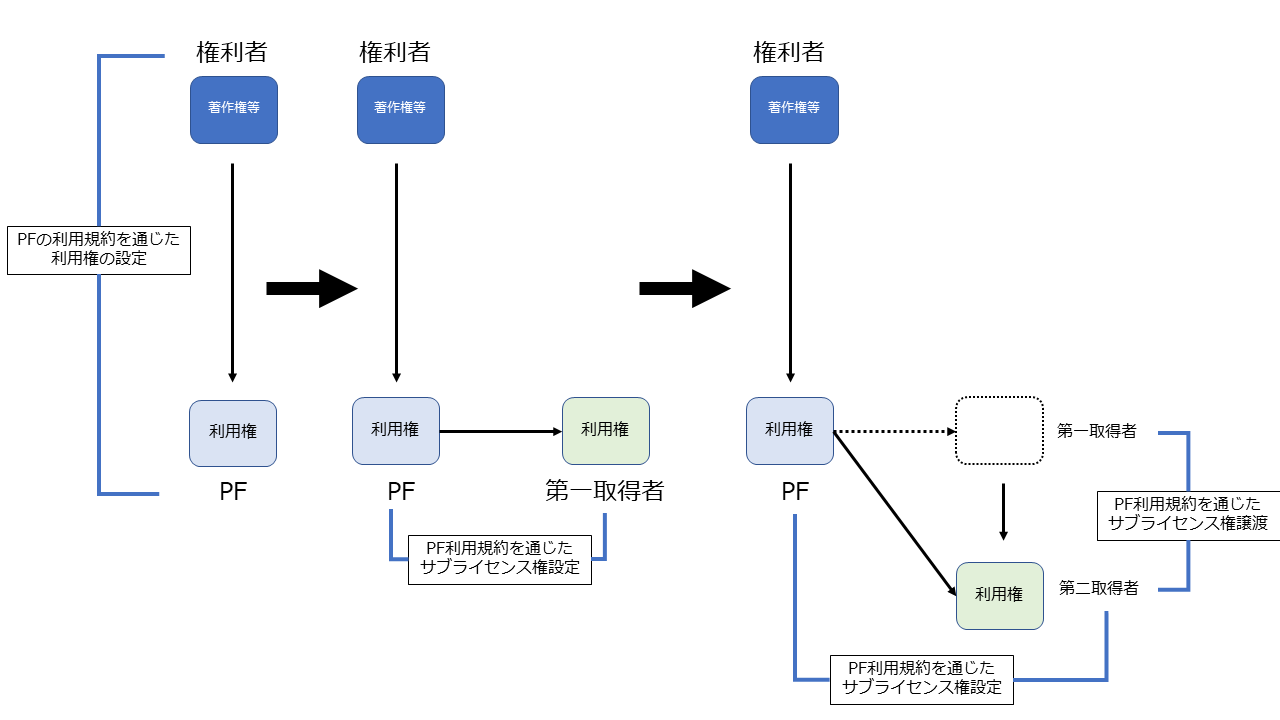

この場合の利用権の移転パターンは2つ考えられます。

1つ目は、PFが発行者と取得者のマッチングのみ行い、利用権の権利主体とならないパターンです。ちょうどメルカリのようなイメージです。

この場合は、発行者による発行がなされた後、第一取得者が現れれば発行者と第一取得者との間で利用権が設定され、その後のNFTの取引に伴って、当該利用権が売主と買主の間で転々譲渡される形式になります。

このパターンのPFとしてSuperRareの利用規約では、「### The Marketplace Smart Contracts Are Not Controlled By SuperRare Labs」の項で、運営者がNFTの取引当事者ではないことが明記されています。

もう1つは、PFが利用権の権利主体となるパターンです。この場合、PFは発行者からサブライセンス権付の利用権の設定を受け、②第一取得者が現れればPFがサブライセンス権を設定し、その後のNFTの取引に伴って、当該サブライセンス権が転々譲渡される形式になります。

このパターンのPFとしてOpenseaの利用規約では、「User Information and Copyright」の項で、ユーザがPF運営者に対して、世界的、非独占的、サブライセンス可能なロイヤルティフリーのライセンスを付与する旨が記載されています。

上記いずれの場合でも、PFの利用規約に発行(設定)・移転する法的権利の内容が明記されていれば発行・移転する法的権利の内容は当該条件に従うことになります。

(ⅳ) PF利用規約において、発行・移転する法的権利の内容が明確に記載されている場合

発行・移転する法的権利の内容が利用規約に明確に定められていれば、当該利用規約に定められたとおりの内容の利用権が発生・移転することになります。

たとえば、SuperRareの利用規約では以下のように明確に定められています。

・ 対象作品の著作権等の知的財産権はアーティストに帰属していること。

・ 購入者は特定の目的(作品を購入したこと、保有していること、転売申出等)のためにPFや仮想ギャラリー上で展示する権利のみ取得すること。

・ 購入者は、NFTアートのコピーの販売、派生物の販売等商業的な利用はできないこと。

・ 購入者のこれらの権利は、NFTアートを譲渡したり焼却(burning)することによって消滅すること。

また、NBA Top Shotの利用規約においては、Momentの利用可能範囲について、個人の非営利目的の使用や、PF上での転売や、ウェブサイトでの展示のみが可能であり、改変やマーケティングのための利用は禁止される旨記載されています。

(ⅴ) PFの利用規約に具体的な条件が明記されていない場合

ただ、実際にはPFの利用規約に具体的な利用条件が明記されていないこともあります。

そのようなPF上で取引をした場合、どのような内容の法的権利が移転したかはっきりしないことになりますが、そうであってもNFTコンテンツの発行者は、少なくともNFTコンテンツの買主による以下の内容の行為は黙示的に承諾しているのではないかと思われます。

・ 対象データをNFTコンテンツとして転売する権利(販売権)

・ 対象データをNFTコンテンツとして転売するためにPFに出品し、そこで展示(自動公衆送信)する権利

・ 対象データをNFTコンテンツとして、 メタバースやNFTコンテンツギャラリーで展示(自動公衆送信)する権利

(ⅵ)PFをまたいだ取引

難しいのは、あるPF上で取引が行われ、その後1対1の相対で取引が行われた場合や、あるPF上で取引が行われた後に、別のPF上での取引が行われた場合です。

各PFの利用規約や、1対1の契約内容が全く同一であれば問題ないのですが、そうでない場合(通常は「各PFの利用規約や契約が全く同一」ということはあり得ないと思います)は、非常にややこしいことになります。

繰り返しになりますが、チェーン上に記録されているデータの移転を見ても、どのような利用権が載っているのか、移転しているのかは全くわかりません。

当然のことながら「購入した利用権以上の内容の利用権を販売する」ことはできないため(逆はできますが)先ほども説明したとおり、あるNFTについて「非商用目的のみ利用可能」という利用権を譲り受けたAが「商用利用可能」として販売し、それを信じたBが当該NFTを購入したとしても、Bは商用利用可能な利用権を取得したことにはなりませんので、商用利用することはできません。

4 改めて「NFT化する」「NFTを発行する」「NFTを保有している」「NFTを譲渡する」「NFTを譲受ける」は何を意味するのか

以上を前提に、「NFT化する」「NFTを発行する」「NFTを保有している」「NFTを譲渡する」「NFTを譲受ける」は何を意味しているのかについてあらためて検討してみましょう。

この点については、これまで何度も説明しているように① デジタルなデータと、② 対象データに関する法的権利を明確に区別して検討する必要があります。

(1) 「NFT化」「NFTを発行する」

「NFT化する」「NFTを発行する」というのは、① 物理的には当該NFTコンテンツに関するインデックスデータをブロックチェーン上に記録(トークンを作成)した上で、② 法的には、条件が合致する譲受人に対して、対象データに関する法的権利を譲渡する(利用許諾をする)旨の申出をすること(あるいはPF(サブライセンス型)の場合はPFに対して譲渡・利用許諾をすること)を意味します。

(2) 「NFTを保有している」

「NFTを保有している」と言えるためには、まず① 物理的に「あるブロックチェーン上のトークンが記録されているアドレス(ウォレット)に対応する秘密鍵を自分だけが知っていること」が必要です。これにより、当該データを自らの意思のみによって移動させることができるためです。

一方、法的な意味で「NFTを保有している」と言えるためには、①だけでは足らず、②法的に、当該NFTの対象データの法的権利を処分できる権利を持っていることが必要です。①に加えて②がセットされていないと、権利者から当該NFTの処分や譲渡を禁止されることになり、本当の意味で「NFTを保有している」とは言えないためです。

ここで「本当の意味でNFTを保有している」とは「当該NFTを自分の好きなように処分(売却、担保に入れる等)ができ、それに対して誰からも法的な権利行使がされない(いちゃもんをつけられない)こと」という意味です。

(3) 「NFTを譲渡する」「NFTを譲受ける」

「NFTを譲渡する」「NFTを譲受ける」というのは、① 物理的には当該NFTに関するインデックスデータが、あるアドレスからアドレスに移転することを言います。それに加えて、②法的な意味で「NFTを譲渡する」「NFTを譲受ける」といえるためには、「当該NFTの対象データに関する法的権利が、契約(PF利用規約により成立した契約や相対での契約)などに基づいて移転している」ことが必要です。

5 おまけ:不動産登記制度との比較

ここまで詳しく見てきたように、NFTの取引においては、① データの登録・移転と法的権利の発生・移転がセットになっていること、② その両者を区別することが非常に重要であると指摘してきました。つまり「データは移転しているが法的権利が移転していない可能性がある」という点がNFT取引の大きな特徴であり、リスクでもあります。

実はNFTに似ているものとして、不動産登記制度があります。NFTは分散型台帳技術であるパブリックブロックチェーンを利用していますが、不動産登記制度は、いわば「日本国が管理している中央集権型台帳」であるともいえるでしょう。

土地所有権に関する登記を例にとって説明をします。

(1) 共通点

A→Bに土地Xの譲渡が行われると、AB共同で当該譲渡を裏付ける書類(登記済権利証や登記識別情報、登記原因証明情報、印鑑証明書等)等を法務局に提出し、法務局はその書類を確認して真正なものと認めれば「A→Bへの所有権移転登記」を行います。

このように、不動産登記制度においても、「法的権利(この場合は所有権)の移転」と「データ(この場合は登記)の移転」がセットになっており、両者を区別する必要がある、という点においてはNFTと共通の性質を有しています。

また、不動産登記制度においても、「データ(登記)は移転しているが法的権利(所有権)が移転していない可能性がある」というリスクがあります。

たとえば、Dが土地の真の所有者であるCから実際には土地を譲り受けていないにも拘わらず、登記書類を偽造して法務局に提出し、法務局が書類の偽造を見抜けなければC→Dの所有権移転登記が行われることになります。

この場合はNFTと同様「C→Dの所有権移転登記がなされているにもかかわらず、C→Dには土地の所有権が移転してない」という事態が生じていることになります。

また、この場合、原則として「所有権移転登記(データの移動)があるから所有権(法的権利)が移転している」ということにはなりません。このケースの場合、仮に、EがC→Dという所有権移転登記を信頼してDから当該土地を購入したとしても、Eは土地の所有権を取得できず(E以降も同様)、真の権利者であるCから、登記をCに戻すよう請求されれば、それに応じなければなりません。

この点もNFTと共通しています。

ちなみに、このように「不動産登記が移転しても法的権利は移転しない」ことを「不動産登記には公信力がない」と表現することがあります。「登記という外観を信頼して取引をしても保護されない」ということです。

NFT取引における「チェーン上のデータの移動」にも公信力がないことになります。

(2) 相違点

もちろん、NFTと不動産登記制度には相違点もあります。

まず、不動産登記制度においては、登記を行うためには、「法的権利が移転していることを証明できる書類(登記書類)」を取引当事者が法務局に提出し、法務局が当該書類の内容を審査し、真正なものと認めた場合に初めて登記が行われるという仕組みになっています。

このような仕組みがあることで「法的権利の移転とデータの移転」が一致する可能性が高くなり(必ず一致するわけではありませんが)、不動産登記の信頼性が高まることになります。

一方、NFTにおいてはそのような仕組みは一切ありません。

そのため、非権利者による発行や無権利者による移転であるにもかかわらず、見た目上は正当なNFTであるかのような外観が容易に作出されてしまうことになります。

また、不動産登記には、法律や裁判例によって特別な効力が与えられています。

たとえば、不動産の二重譲渡がされた場合において、複数の譲受人のうち最優先するのは一番先に登記を備えた譲受人です。このような登記の効力を「対抗力」といいます(民法177条)。しかし、NFT取引における「チェーン上のデータの移動」にはそのような効力はありません。

また、先ほど「実際には不動産の売買が存在しないのに所有権移転登記がなされるケースがあり、その場合でも、その後当該登記を信頼して取引をした第三者は保護されない」と説明しました。これは先ほど説明したとおり、不動産登記に「公信力」がないということを意味しています。

しかし、不動産登記については、判例上一定の要件のもとで「不動産の登記を信頼して取引をした第三者が保護される」ことが認められています。

細かいことは省略しますが、たとえば、最高裁は「不動産Yの真の権利者であるAが、何らかの事情でBに不動産Yの所有権移転登記に使われる重要な書類(権利証や印鑑証明書等)を預けており、Bがその書類を使って勝手にA→Bに不動産Yについて所有権移転登記をし、当該登記を信じたCがBから不動産Yを譲り受けたようなケース」においては、民法94条2項及び同110条の類推適用により、Cが保護される(Cが所有権を取得する)と判断しました(最高判平18・2・23 判タ1205号120頁)。

これは、①「A→Bに不動産Yの所有権が移転した」という虚偽の登記(外観)が存在しており、② 当該外観の作出に真の権利者であるAに責任(重要書類をBに預けていた)がある場合に、③ 登記(外観)を信頼した善意無過失のCを保護するという法理(「権利外観法法理」といいます)に基づくものです。

NFTの取引において同様の事件が発生した際(たとえば、うっかり秘密鍵を教えてしまっていたなど)に、不動産登記と同じように権利外観法理が適用されるかは明らかではありませんが、不動産登記という外観に対する信頼と、チェーン上の記録という外観に対する信頼を同視できるかなどの問題がありそうです。

6 まとめ

▼ NFTを法的に分析しやすいように定義

NFTとは「対象データ、対象データに関するメタデータ及びメタデータに関するインデックスデータの一部又は全部を全部をブロックチェーン上に記録した(トークン化した)ものであり、かつ対象データに関する法的権利(通常は対象データの利用権)がセットになったもの」である。

▼ NFTで可能になること

NFTにより「デジタルデータに『唯一無二』という性質を付与できる」「改ざんできない」「二次流通時の手数料を一次創作者に継続的に支払うなどの様々な設定が可能(プログラマビリティ)」「特定のプラットフォームに依存しない」ということが実現できるとされているが、実際には技術的な限界から、少なくとも現時点では一部実現できていない点がある。

▼ NFTの取引において実際には何が行われているか」を法律的な面から分析

ここで言いたいことはただ一つ。「NFTの取引においてはデータの移転と対象データに関する法的権利の移転を区別し、両面から検討する必要がある」ということである。「NFT化する」「NFTを発行する」「NFTを保有している」「NFTを譲渡する」「NFTを譲受ける」も、その視点で分析すると理解しやすいと思われる。そして、データが移転したからといって法的権利が移転するわけではないこと、対象データに関する法的権利の内容として「対象データの利用権」であることがほとんどであり、その法的権利が移転する形式は個別契約やPFの利用規約等様々であることも説明した。

▼ 不動産登記制度との比較

ブロックチェーンと「台帳」という意味では同じ機能を持つ不動産登記制度との比較を行った。共通点はあるが、相違点もかなりあり、特に不動産登記について判例上認められている権利外観法理の考え方がNFTの取引にも適用されるかは興味深い論点である。

次回の記事では、より具体的に「NFTの取引を巡るトラブルQ&A」「NFTの発行者が注意しなければならないこと」「NFTプラットフォーマーにおける留意点」等について書いていきたいと思います。

*本記事は、予告なく変更・追記等することがあり、全ての変更・追記等について履歴の表示をしていない場合があります。

【参考文献】

▼ 書籍

NFTの教科書((2021年・朝日新聞出版・天羽健介・増田雅史編著)

美術手帖 2021年 12月号特集「「NFTアート」ってなんなんだ?!」(美術出版社)

▼ 法律専門家による解説記事(WEB)

NFTの法的論点【随時追記】

NFTと著作権 – アートNFTのケーススタディ

NFTに関する法的考察~アート、ゲーム、スポーツを題材に~

「話題のNFT。権利関係を見てみよう」

コンテンツNFT ~権利と収益還元の視点から~

注目を集めるNFTアート。新たなマーケットに求められるルールの明確化

NFTの産物。アーティストたちによるクリエイティブなルール設計の試み

【連載】NFTと法

- 1「NFTの教科書」(2021年・朝日新聞出版・天羽健介・増田雅史編著)184頁以下では、①NFT化の客体である(デジタル)アート作品と、②NFT化した結果として発行されるトークン(NFT)を明確に区別するべきとし、①を「NFTアート」、②を「アートNFT」と定義されています。私の言いたいことも、少し観点は違いますが、これと同趣旨です。「NFTアート」が「現実世界(フィジカル空間)に存在している対象データに関する法的権利」の問題であり、「アートNFT」が「サイバー空間に存在しているデジタルなデータ」の問題と整理できるように思います。

- 2ちなみに、暗号資産(仮想通貨)はFT(Fungible Token)であり、トークンという点ではNFTと性質は共通していますが、暗号資産(仮想通貨)の場合、このような、いわば「チェーン上の記録と法的権利の乖離」は生じないと考えられます。これは、さしあたり「NFTと異なりチェーン外で暗号資産が取引されることはない」「物理的な貨幣において、代替性があることを理由に占有と所有が一致している解釈されているのと同様、仮想通貨の場合もデータの保有者と価値の把握者が一致している」からではないかと考えていますが、もう少し考えてみたいと思います。

- 3「販売権」というのは、法的には「著作権者の承諾なく対象データの利用権の譲渡ができる権利(地位)」のことを指しています。著作物の利用権は著作権者の承諾がなければ譲渡(移転)できません(著作権法63条3項)が、著作権者が、利用権の譲渡について予め承諾を与えていると言い換えても良いでしょう。

・STORIA法律事務所へのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームからお願いします。

・最新情報はTwitterにて随時お届けしております。