弁護士が教えるベンチャー必読法律講座05【ベンチャーが大企業から契約書案を提示されたときに必ずチェックすべき5つのポイント(2)】

前回の記事では、ベンチャーが大企業から契約書案を提示されたときに必ずチェックすべきポイントとして、以下の5つを紹介しました。

Contents

▼ 大事なものを渡していないか

▼ 損害賠償が青天井になっていないか

▼ 過度な保証を求められていないか

▼ 期間が短すぎたり長すぎたりしないか

▼ ベンチャーにとって独禁法は頼れる味方

前回の記事では、このうち最も重要な「大事なものを渡していないか」について解説をしましたので、今回は残りの4つについて説明します。

■ 損害賠償が青天井になっていないか

ベンチャー側が提供した成果物や遂行した業務に欠陥があれば損害賠償責任が発生するのはやむを得ないのですが、問題はその損害賠償責任の範囲です。

大企業から提案される条項例は、以下のように損害賠償がほぼ「青天井」になっていることがよくあります。

▼ ベンチャーが本業務を提供することにより大企業が何らかの損害を被った場合には、一切の損害(直接損害、間接損害、逸失利益及び弁護士費用等紛争解決費用を含む)についてベンチャーは賠償しなければならない。

法律上、債務不履行に基づく損賠償の範囲については原則として「通常生ずべき損害の賠償」に限定されています。

大企業が提示してきた条項は、「一切の損害」と記載されていることからわかるように、「通常生ずべき損害の賠償」にさらなる上乗せがされています。したがって、この条項のままでは、ベンチャーにかなり重い負担が科せられることになります。

そこで「損害賠償額に上限を設ける条項」を対案として提示してみてください。

▼ 損害賠償額に上限を設ける

「損害賠償額に上限を設ける条項」とは、具体的には以下のような条項です。

甲及び乙は、故意又は過失により、相手方に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償する責任を負う。但し、本契約についての乙の賠償責任は、乙が甲から支払いを受けた対価の総額を上限とする。

この条項は、WEBサービスの利用規約などによく見られるものでして、おそらく利用規約においてはほぼ常識化している条項ではないかと思います(もし自社の利用規約にこの条項が入っていなかったらすぐに入れて下さい)。

ただ、大企業は、このような条項を直ぐには呑んでくれません。

その場合でも、こちらがとれるリスクを考えて、粘り強く交渉して下さい。もちろん、上記の「対価の総額」というのは一例なので、具体的な上限金額(「1000万円までとする」等)を設定する形でもいいですよ。

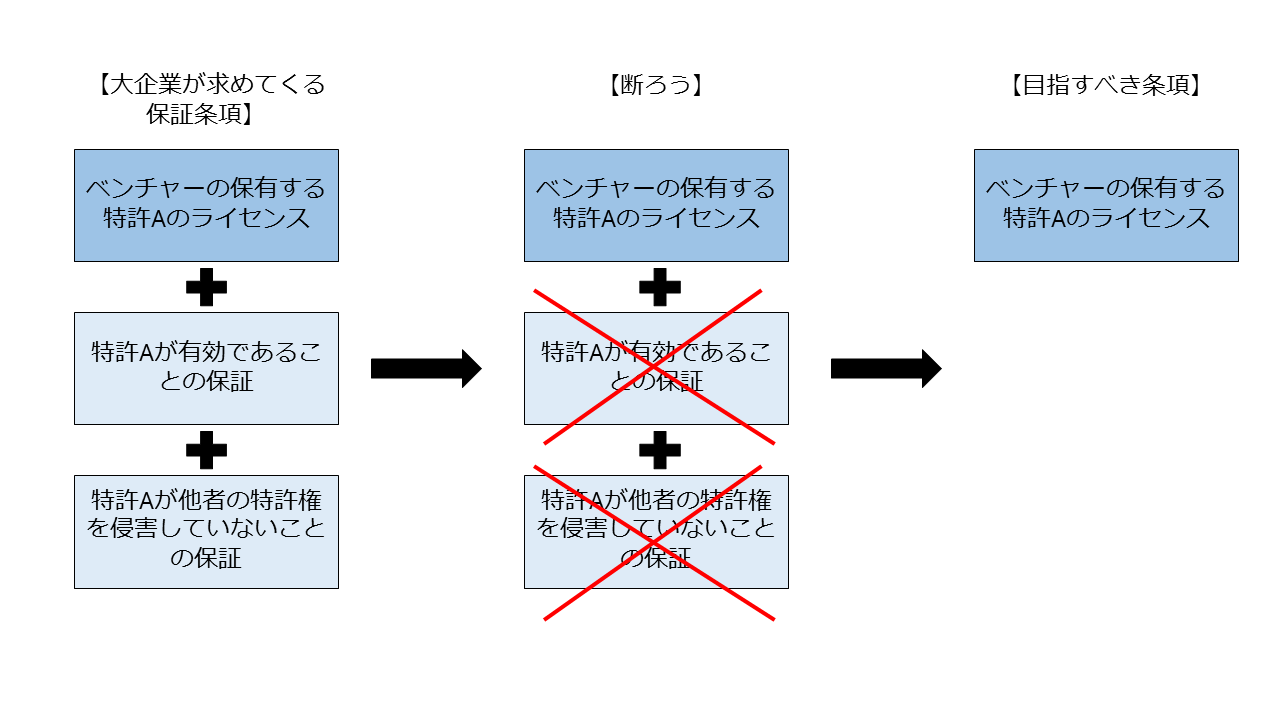

■ 過度な保証を求められていないか

大企業から提案される契約書の中には「ベンチャーは●●を保証する」という条項が入っていることがあります。

ここでいう「保証」という言葉の意味はわかりにくいかもしれませんが、一言で言うと「そのとおりで間違いないです。もし間違っていた場合には責任をとります。」と約束をすることです。

ライセンス契約などにおいて、大企業からよく「保証して欲しい」と言われるのは以下のような点です。

▼ ベンチャーが保有している特許が有効であることの保証

▼ ある特許の実施が、他者の特許権を侵害していないことの保証

▼ 制作したシステムが他者の著作権を侵害していないことの保証

まず、このうち「ベンチャーが保有している特許が有効であることの保証」と「ある技術のライセンスが、他者の特許権を侵害していないことの保証」については、原則として断って下さい。

というのは、そもそもそういう保証をすることは非常に難しいからです。

特許であれば、特許の無効原因は多岐にわたり、ある特許が絶対に無効ではないということは特許権者であったとしても保証できません。

また、「侵害していないことの保証」についても、世の中のあらゆる特許について調査できる訳はありませんから、その点について保証することも困難です。

ですので、この2点に関する保証は原則として断ってください。

この2点について保証が無理だというのは、ライセンスの世界ではほぼ常識になっているので、さすがの大企業といえど最終的には強く求めてこないと思われます。

まずは断ってみて下さい。

次に「制作したシステムが他者の著作権を侵害していないことの保証」については、一応制作過程において気をつけていれば他者の著作権を侵害しないでしょうから、通常は応じざるを得ません。

ただ、システムの一部の制作を第三者に外注している場合はリスクが0ではないため、できれば「ベンチャーが知る限り」という限定を付けるとよいでしょう。

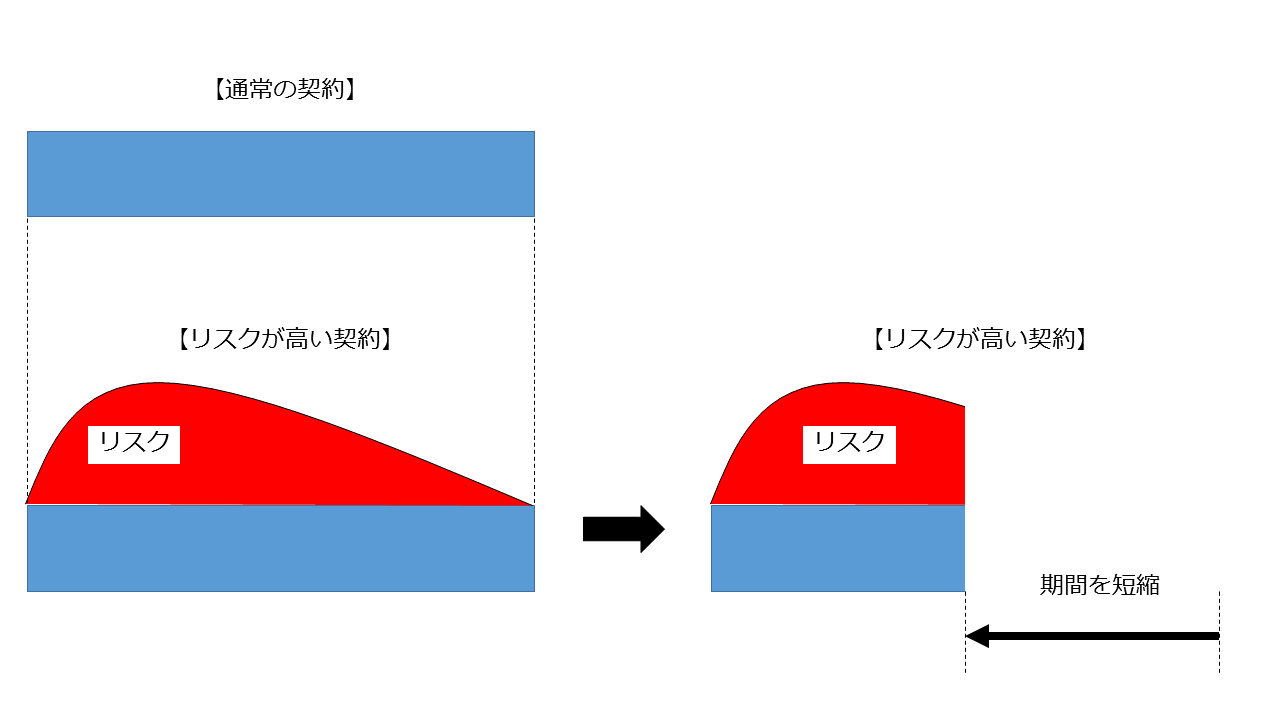

■ 有効期間が長すぎないか

「契約の有効期間」に関する条項は、契約書の最後の方にあるため、存在感が薄く、つい軽く見がちですが、実は契約内容によっては、注意しなければならない大きなポイントがあります。

それは「リスクが高い契約なら有効期間を短く設定する」というものです。

ここで「リスクが高い契約」とは、「注ぎ込まなければならないリソースの量が読めない契約」という意味で、技術系のベンチャーが締結する共同開発契約などが典型例です。

共同開発契約では、そもそも技術開発が成功するかどうかの予測が付きませんが、契約の有効期間が長いと、その期間ずっとリソースを投入しつづけなければなりません。

ベンチャーとしては、どこかの時点で見切りを付けて自社のリソースを解放してほしいのに、相手が許してくれず、開発が成功するまで長期間拘束される、という事態が生じかねないのです。

このような事態を避けるために、リスクが高い契約であれば有効期間を短く設定することが非常に重要となります。

そのような短い期間の契約としたうえで、次の期間も契約を結んだ方が得策であると判断した際に、次の期間の契約を締結すればよいのです。

■ ベンチャーにとって独禁法は頼れる味方

まず私が実際に相談を受けた事例を大幅にアレンジして紹介しましょう。

・ 当方:特殊な機械のメーカー

・ 注文主:業界シェアナンバーワンの一部上場企業

・ せっかく注文までこぎ着けたが、注文主から「注文主が本装置を購入した場合は、甲は、本契約有効期間中は、本装置を用いた事業を行う意向である第三者に対して、本装置と同一または類似する製品を販売してはならない。」という条項案の提示があった。こんな条項を呑んだらうちは潰れてしまう。ただ、この上場企業との取引は逃したくない。どのように対応したら良いか。

このような相談を受けた私は「相手の提案している条項は独禁法違反の可能性が高いので、それを指摘して下さい。」とアドバイスをして、先方向けの簡単な文書を作成してあげました。

それは「ご提案いただいた条項案は、本装置の販売先を制限するものとして独占禁止法上の拘束条件付取引に該当する可能性が高いと思われます」という簡単なものでしたが、これを相談者が先方の担当者に渡したところ、先方はあっさりこの条項を撤回したそうです。

法務部が関与して作成された契約書案には、さすがにこのような条項は入っていませんが、現場の担当者や営業部隊のみで作成された契約書案には、往々にしてこの様な条項が入っています。

そのような場合は、独禁法違反などの指摘をするだけで簡単に撤回されることがあります。コンプライアンスという観点から、大企業であるほど独占禁止法や下請法違反の指摘に敏感になっているためです。

技術系ベンチャーが締結する機会の多いライセンス契約について、独占禁止法は契約締結交渉において弱い立場のベンチャーの強い味方です。この点については、公正取引委員会の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」が重要なのですが、これについてはまた別の機会に解説します。

■ まとめ

▼ 損害賠償が青天井になっていないか気をつけて、できるだけ「損害賠償の上限額」を盛り込めるよう交渉する。

▼ 過度な保証を求められていないかを確認し「ベンチャーが保有している特許が有効であることの保証」と「ある技術のライセンスが、他者の特許権を侵害していないことの保証」については、原則として断る。

▼ ベンチャーにとってリスクが高い契約については、契約期間を短くすることでリスクを限定的にする。

▼ 相手があまりに無茶なことを言ってきた場合には、独占禁止法違反ではないかを検討する。